2025.08.07

【例文・見本】突然辞める場合の退職届の書き方|出す時の注意点やコツも

「突然退職する時の退職届の書き方って?」

「より簡単に作成できる方法が知りたい」

など、突然の退職を決意したものの、退職届の書き方がわからずお困りではありませんか。この記事では、急な退職でも問題のない退職届の具体的な書き方を例文付きで解説します。

退職の意思表示から提出方法、トラブル回避策まで、突然辞める際に必要な知識を網羅的にお伝えします。

適切な手続きを踏むことで、円滑な退職が実現できるでしょう。

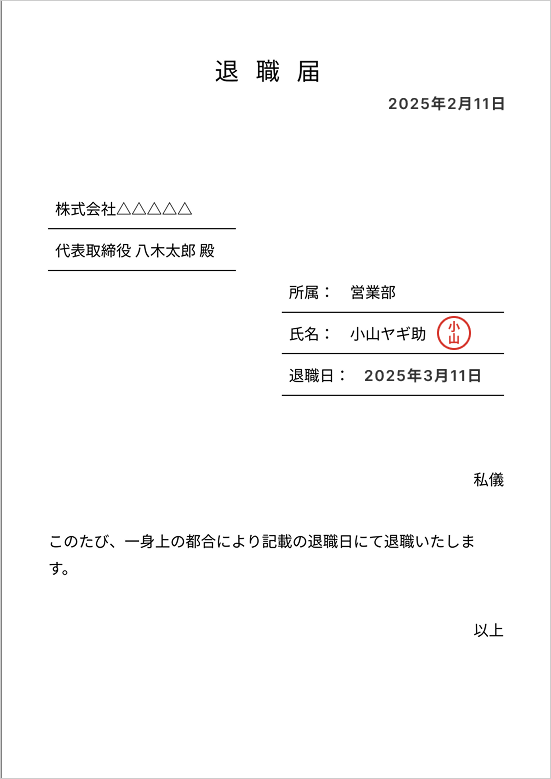

突然の退職にもすぐに使える退職届のテンプレート

以下が退職届のテンプレートです。ご利用ください。

PC・スマホで作れる退職届テンプレート(縦書き・横書き)(PDFダウンロード可能)

退職届テンプレート・フォーマット

突然辞める場合の退職届 その前に知っておくべきこと

「突然辞める」とはどんな状況か

「突然辞める」とは、一般的な退職手続きの期間を経ずに会社を退職することを指します。通常、退職する際は1か月前や2週間前など、ある程度の予告期間を設けて退職の意思を伝えるのが一般的ですが、様々な事情によりそのような期間を確保できない場合があります。

突然辞めるケースとして最も多いのは、職場でのハラスメントや過度な労働環境、精神的・身体的な健康被害など、労働者が継続して働くことが困難な状況に置かれた場合です。また、家族の急病や介護の必要性、配偶者の転勤による急な転居など、個人的な緊急事態も突然退職の理由となることがあります。

さらに、会社側の法令違反や契約違反、給与の未払いなど、労働契約の根本的な問題が発生した場合も、労働者は即座に退職する権利を有します。このような状況では、労働者を保護するための法的な措置が適用される場合があります。

退職の意思表示と民法のルール

退職に関する基本的なルールは民法第627条に定められており、期間の定めのない雇用契約においては、労働者は2週間前に予告することで退職できると規定されています。これは労働者の基本的な権利であり、使用者の同意がなくても一方的に労働契約を解約することが可能です。

民法上の2週間前通知は、退職届を提出した日から起算されます。例えば、4月1日に退職届を提出した場合、4月15日には確実に退職できることになります。ただし、この期間は最低限の期間であり、就業規則でより長期間の予告期間が定められている場合でも、民法の規定が優先されます。

一方で、やむを得ない事由がある場合には、2週間を待たずに即座に退職することも法的に認められています。やむを得ない事由とは、労働者の健康状態、家族の緊急事態、職場での違法行為や契約違反などが該当します。このような場合、労働者は退職届を提出した日をもって労働契約を終了させることができます。

退職届と退職願 辞表の違い

退職に関する書類には、退職届、退職願、辞表という3つの種類があり、それぞれ法的な位置づけと使用する場面が異なります。これらの違いを正しく理解することは、適切な退職手続きを行う上で重要です。

| 書類名 | 性質 | 使用場面 | 撤回の可否 |

|---|---|---|---|

| 退職届 | 退職の確定的な意思表示 | 確実に退職する意思が固まっている場合 | 原則として撤回不可 |

| 退職願 | 退職の申し出・相談 | 退職について会社と相談したい場合 | 承認前なら撤回可能 |

| 辞表 | 役職の辞任 | 役員や公務員が使用 | 状況により異なる |

退職届は、労働者が退職の意思を確定的に表示する文書であり、一度提出すると原則として撤回することはできません。民法上の意思表示として法的な効力を持つため、突然辞める場合には最も適切な書類といえます。提出と同時に2週間後の退職が確定することになります。

退職願は、退職についての相談や申し出の性格を持つ文書です。会社側の承認を前提としており、承認される前であれば撤回することも可能です。ただし、突然辞める場合のように、確実に退職する意思が固まっている状況では、退職届の方が適切です。

辞表は、一般的な会社員が使用するものではありません。取締役などの会社役員や公務員が役職を辞任する際に使用する文書です。一般企業の従業員が使用すると、法的な意味が曖昧になる可能性があるため、避けるべきです。

突然辞める場合には、退職の意思が明確で撤回の余地がないことを示すため、退職届を選択するのが最も適切です。退職届により、法的にも確実な退職手続きを進めることができます。

突然辞める場合の退職届の書き方 基本ルールと必須項目

突然退職する場合でも、退職届は正式な書類として適切に作成する必要があります。ここでは、退職届作成の基本的なルールと記載すべき必須項目について詳しく解説します。

退職届の作成準備と必要なもの

退職届を作成する前に、以下のものを準備しましょう。まず、A4サイズの白い便箋または用紙を用意します。手書きの場合は、黒のボールペンまたは万年筆を使用してください。パソコンで作成する場合は、A4サイズの白い用紙に印刷できる環境を整えます。

印鑑も必要です。認印で構いませんが、シャチハタではなく朱肉を使用するタイプの印鑑を用意してください。また、退職日や会社の正式名称、代表者名を正確に確認しておくことも重要です。就業規則で退職に関する規定がある場合は、事前に内容を確認しておきましょう。

退職届に記載すべき必須項目

退職届には法的に定められた必須項目があります。これらを正確に記載することで、退職の意思表示が法的に有効となります。

退職の意思表示と退職日

退職届の冒頭には「退職届」という表題を中央に記載します。本文では「私事」または「私儀」で始め、退職の意思を明確に示す文言を記載します。「退職いたします」という表現を使用し、曖昧な表現は避けてください。

退職日については、具体的な年月日を明記する必要があります。「令和6年3月31日をもって退職いたします」のように、和暦または西暦で正確に記載します。突然退職の場合でも、可能な限り会社との調整を図った上で現実的な退職日を設定することが望ましいです。

退職理由の書き方 一身上の都合で問題ない理由

退職理由については「一身上の都合により」と記載するのが一般的です。これは自己都合退職を表す定型表現であり、詳細な理由を記載する必要はありません。会社側とトラブルがあった場合でも、退職届には具体的な事情を書かず、この表現で十分です。

ただし、ハラスメントや労働環境の問題が退職理由の場合、後々の手続きで詳細な経緯が必要になることがあります。そのような場合は、別途記録を残しておくことをお勧めします。退職届自体は簡潔に「一身上の都合により」と記載してください。

提出日と署名 捺印

退職届の下部には、提出年月日を記載します。この日付は実際に退職届を会社に提出する日を記入してください。提出日の記載方法は退職日と同様に、和暦または西暦で統一します。

署名については、手書きで自分の氏名をフルネームで記載します。パソコンで作成した場合でも、署名部分は手書きにすることが望ましいです。署名の右側に捺印し、印鑑は署名に少しかかるように押印します。印影が不鮮明にならないよう、しっかりと押してください。

会社名と代表者名 宛名の書き方

退職届の宛先として、会社の正式名称と代表者名を記載します。会社名は省略せず、株式会社であれば「株式会社」、有限会社であれば「有限会社」まで正確に記載してください。代表者名についても、代表取締役社長の氏名をフルネームで記載し、敬称として「様」を付けます。

宛名は用紙の左上部に記載するのが一般的です。会社名が長い場合は適切に改行し、読みやすく配置してください。代表者名が不明な場合は、人事部に確認するか、「代表取締役社長 様」と記載することも可能です。

突然の退職にもすぐに使える退職届の例文とテンプレート

以下が退職届のテンプレートです。ご利用ください。

一般的な退職届の例文

標準的な退職届の例文は以下のようになります。

| 項目 | 記載例 |

|---|---|

| 表題 | 退職届 |

| 本文 | 私事、一身上の都合により、令和6年3月31日をもって退職いたします。 |

| 提出日 | 令和6年3月1日 |

| 署名 | 山田太郎 印 |

| 宛先 | 株式会社サンプル企業 代表取締役社長 田中一郎 様 |

この例文を基本として、自身の会社名、退職日、氏名を適切に変更してください。文面は簡潔で丁寧な表現を心がけ、感情的な表現は避けることが重要です。

即日退職を希望する場合の退職届の例文

やむを得ない事情で即日退職を希望する場合の例文は以下の通りです。

「私事、一身上の都合により、本日令和6年3月1日をもって退職いたします。急なお申し出となり申し訳ございませんが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。」

即日退職の場合は、通常よりも丁寧な謝罪の文言を加えることが適切です。ただし、即日退職は法的には原則として2週間前の通知が必要であるため、会社側の了承を得ることが重要です。労働基準法に違反するような労働環境がある場合は、労働基準監督署への相談も検討してください。

手書きとパソコンどちらが良いか

退職届の作成方法について、手書きとパソコンのどちらが適切かは状況により異なります。一般的には手書きの方が誠意を示すものとして受け取られることが多く、特に年配の経営者や伝統的な企業文化の会社では手書きが好まれる傾向があります。

手書きの場合は、丁寧な字で書くことが重要です。字に自信がない場合は、練習してから清書するか、パソコンでの作成を検討してください。間違いがあった場合の修正は避け、新しい用紙に書き直すことをお勧めします。

パソコンで作成する場合は、フォントは明朝体またはゴシック体を選び、文字サイズは読みやすい大きさに設定してください。印刷後は、署名と捺印を手書きで行います。どちらの方法を選択しても、内容の正確性と丁寧さが最も重要です。

>スマホのテンプレートで退職届を簡単作成!正しい書き方完全ガイド

>退職届・退職願の書き方完全ガイド|テンプレート、手書き例文、辞表との違い

突然辞める場合の退職届を出す時の注意点とコツ

退職届を提出するタイミングと期間

退職届の提出は、適切なタイミングと期間の理解が重要です。法的な規定と実際の職場慣行を踏まえて、最適な対応を検討しましょう。

原則2週間前通知の考え方

民法第627条では、期間の定めのない労働契約について「解約の申入れから2週間を経過することによって終了する」と規定されています。これは労働者の権利として法的に保障されており、雇用者の承諾を得る必要はありません。

ただし、この2週間は「退職の意思を伝えた日」から起算されるため、退職届の提出日が基準となります。例えば、4月1日に退職届を提出した場合、4月15日には法的に退職が成立することになります。

会社の就業規則で「1ヶ月前通知」などと定められている場合でも、民法の規定が優先されるため、2週間前の通知で法的には有効です。ただし、円滑な業務引き継ぎのためには、できる限り就業規則に従うことが推奨されます。

即日退職が可能となるケースとは

原則として2週間の期間が必要ですが、以下のような状況では即日退職が認められる可能性があります。

| 即日退職が認められるケース | 根拠・理由 |

|---|---|

| やむを得ない事由がある場合 | 民法628条に基づき、病気、家族の介護、パワハラなど |

| 会社の合意がある場合 | 使用者が即日退職を承諾した場合 |

| 有給休暇を使用する場合 | 2週間分の有給休暇を取得して実質的な即日退職 |

| 労働条件の重大な変更 | 給与の大幅減額、労働時間の大幅変更など |

これらのケースに該当する場合は、退職届にその旨を記載し、必要に応じて証拠となる資料を準備しておくことが重要です。

退職届の提出方法と渡し方

退職届の提出方法は、状況に応じて適切な手段を選択する必要があります。確実に受理され、後々のトラブルを避けるための方法を検討しましょう。

手渡しで提出する場合

手渡しによる提出は最も確実な方法の一つです。直属の上司または人事部門に直接渡すことで、確実に受理されたことを確認できます。

手渡しの際は、封筒に「退職届」と明記し、宛名を記入した状態で提出します。受け取りの証拠として、受領印をもらうか、受領確認書を作成してもらうことが理想的です。もし受領印を断られた場合でも、提出日時と提出先を詳細に記録しておきましょう。

面談の際は冷静かつ毅然とした態度で臨み、感情的にならないよう注意が必要です。退職の意思は揺るがないことを明確に伝え、引き留められても一貫した姿勢を保つことが大切です。

郵送で提出する場合 内容証明郵便の活用

職場に行きづらい状況や、手渡しでの提出が困難な場合は、郵送による提出を検討します。この場合、内容証明郵便を利用することで、法的な証拠力を確保できます。

内容証明郵便は、日本郵便が文書の内容と送達日を証明するサービスです。退職届を内容証明郵便で送付することで、「いつ、何を、誰に送ったか」が公的に証明されます。費用は通常の郵送より高くなりますが、法的な安全性を重視する場合は有効な選択肢です。

郵送の場合の宛先は、代表取締役社長宛てにするのが一般的です。封筒の表面には「親展」と記載し、退職届在中であることを明記します。配達証明付きで送付し、確実に届いたことを確認できるようにしておきましょう。

退職届が受理されない場合の対処法

退職届を提出しても、会社側が受理を拒否する場合があります。しかし、法的には労働者の退職の意思表示は一方的な通知であり、会社の承諾は不要です。

受理拒否された場合の対処法として、まず文書での再提出を行います。この際、「〇月〇日に口頭で退職届を提出したが受理されなかったため、改めて書面で提出する」旨を記載します。内容証明郵便での送付を検討し、確実な証拠を残すことが重要です。

それでも解決しない場合は、労働基準監督署への相談や、労働組合がある場合は組合への相談を検討します。必要に応じて弁護士への相談も有効な選択肢となります。

退職届提出後にやるべきこと

退職届の提出は退職手続きの第一歩に過ぎません。その後の対応も適切に行うことで、円滑な退職を実現できます。

有給休暇の消化について

有給休暇は労働者の権利であり、退職時であっても原則として取得可能です。退職日までに残っている有給休暇は、計画的に消化することを検討しましょう。

有給休暇の申請は、会社の承認が必要ではありますが、時季変更権の行使には「正常な事業の運営を妨げる場合」という制限があります。退職時は代替要員の確保が困難なため、時季変更権の行使範囲は限定的になります。

ただし、突然の退職の場合は業務の引き継ぎとのバランスを考慮する必要があります。可能な限り、重要な業務の区切りがつくタイミングで有給休暇を取得し、後任者や同僚への配慮を示すことが望ましいでしょう。

引き継ぎ業務の進め方と配慮

突然の退職であっても、可能な範囲での業務引き継ぎは職業人としてのマナーです。限られた時間の中で効率的に引き継ぎを行うための準備を進めましょう。

まず、自分が担当している業務を整理し、優先順位をつけて引き継ぎ資料を作成します。緊急性の高い案件、進行中のプロジェクト、定期的な業務、関係者の連絡先などを明確に整理します。

口頭での引き継ぎだけでなく、文書での引き継ぎ書を作成し、後任者が参照できるようにします。パスワードやアクセス権限、重要なファイルの保存場所なども含めて、包括的な情報を提供することが大切です。

会社からの貸与品返却と必要書類の受け取り

退職に際しては、会社からの貸与品の返却と、退職後に必要な書類の受け取り手続きを確実に行う必要があります。

返却が必要な貸与品には、社員証、鍵、制服、パソコン、携帯電話、車両、書籍、資料などがあります。これらは退職日までに確実に返却し、返却確認書を受け取ることが重要です。

| 受け取るべき書類 | 用途・必要性 |

|---|---|

| 離職票 | 失業保険の受給申請に必要 |

| 源泉徴収票 | 年末調整や確定申告に必要 |

| 年金手帳 | 国民年金への切り替え手続きに必要 |

| 健康保険資格喪失証明書 | 国民健康保険への切り替えに必要 |

| 退職証明書 | 転職先での提出を求められる場合がある |

これらの書類は、退職後の手続きに欠かせないものです。会社側の準備期間も考慮し、早めに依頼することが重要です。

突然辞めることで発生しうるトラブルと対策

突然の退職は様々なトラブルを引き起こす可能性があります。予想されるリスクを理解し、適切な対策を講じることで、トラブルを最小限に抑えることができます。

損害賠償請求のリスクと回避策

会社側から損害賠償を請求されるリスクがありますが、実際に支払い義務が生じるケースは限定的です。労働者の退職の自由は法的に保障されており、通常の退職であれば損害賠償責任は発生しません。

ただし、以下のような場合は損害賠償のリスクが高まります:会社の機密情報を持ち出した場合、競合他社への転職により営業秘密を漏洩した場合、意図的に会社に損害を与えた場合などです。

リスク回避のためには、退職理由を「一身上の都合」に留め、転職先の詳細は明かさないことが重要です。また、会社の資料やデータは一切持ち出さず、競業避止義務がある場合はその内容を確認し、違反しないよう注意を払います。

もし損害賠償を請求された場合は、まずその根拠と金額の妥当性を検討し、必要に応じて弁護士に相談することを検討します。多くの場合、労働者個人に対する過度な損害賠償請求は法的に支持されにくいのが実情です。

退職時のハラスメントへの対処法

退職を申し出た際に、上司や人事担当者からハラスメントを受ける場合があります。これらの行為は違法であり、適切な対処が必要です。

退職時のハラスメントには、過度な引き留め、脅迫的な言動、人格否定、同僚の前での叱責、無理な業務の押し付けなどがあります。これらの行為を受けた場合は、日時、場所、発言内容、立会人などを詳細に記録し、証拠として保存することが重要です。

対処法としては、まず社内のコンプライアンス窓口や労働組合への相談を検討します。社内での解決が困難な場合は、労働基準監督署への相談、都道府県労働局の総合労働相談コーナーの利用、弁護士への相談などの選択肢があります。

ハラスメントを受けても、感情的に対応せず冷静を保つことが大切です。録音や録画が可能な状況であれば、証拠として記録することも検討します。自分の身の安全を最優先に考え、必要に応じて第三者の同席を求めることも有効です。

突然辞める場合に知っておきたいこと

突然退職することになった場合、退職届の提出だけでなく、退職後の生活に向けた準備も重要です。社会保険の手続きや失業給付の受給、そして今後のキャリアプランについて事前に理解しておくことで、スムーズな転職活動や生活の安定につながります。

退職後の生活と手続き

退職後は様々な手続きが必要になります。特に社会保険関係の手続きは期限が決められているものが多く、遅れると不利益を被る可能性があります。計画的に進めることが大切です。

失業保険の受給条件と手続き

雇用保険の失業給付(失業保険)は、退職後の生活を支える重要な制度です。ただし、自己都合退職の場合は給付制限期間があることを理解しておく必要があります。

失業給付を受給するための基本的な条件は以下の通りです。離職日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。ただし、会社都合による解雇や正当な理由のある自己都合退職の場合は、離職日以前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給資格を得られます。

自己都合退職の場合、申請から2ヶ月間の給付制限期間があります。この期間中は失業給付を受け取ることができません。一方、会社都合退職や正当な理由がある場合は、この給付制限期間がありません。

手続きは退職後できるだけ早くハローワークで行います。必要な書類として、離職票1・2、雇用保険被保険者証、本人確認書類、写真、普通預金通帳などを準備します。離職票は退職後10日以内に会社から交付される書類です。

| 退職理由 | 被保険者期間の条件 | 給付制限期間 | 給付日数 |

|---|---|---|---|

| 自己都合退職 | 離職日以前2年間に12ヶ月以上 | 2ヶ月 | 90日~150日 |

| 会社都合退職 | 離職日以前1年間に6ヶ月以上 | なし | 90日~330日 |

| 正当理由ある自己都合 | 離職日以前1年間に6ヶ月以上 | なし | 90日~210日 |

健康保険や年金の手続き

退職により会社の健康保険から脱退することになるため、新たな健康保険制度への加入が必要です。選択肢は主に3つあります。

まず、国民健康保険への加入があります。退職日の翌日から14日以内に居住地の市区町村役場で手続きを行います。保険料は前年の所得に基づいて計算されるため、退職直後は高額になる可能性があります。

次に、任意継続被保険者制度の利用があります。退職日の翌日から20日以内に手続きを行うことで、最大2年間は会社の健康保険を継続できます。保険料は会社負担分も含めて全額自己負担となりますが、国民健康保険より安くなる場合があります。

家族の扶養に入ることも選択肢の一つです。配偶者や親族が加入している健康保険の扶養になることで、保険料の負担なく医療保険を継続できます。ただし、年収130万円未満などの条件があります。

国民年金については、厚生年金から国民年金への切り替え手続きが必要です。退職日の翌日から14日以内に居住地の市区町村役場で手続きを行います。保険料の支払いが困難な場合は、免除制度や猶予制度を利用できる場合があります。

住民税についても注意が必要です。前年の所得に対する住民税は退職後も支払い義務があります。退職時期によって一括徴収されるか、個人納付に切り替わるかが決まります。

円満退職に近づけるための心構え

突然の退職であっても、できる限り円満に退職することは、今後のキャリアや人間関係を考える上で重要です。感情的にならず、冷静かつ誠実な対応を心がけることが大切です。

まず、退職理由について説明する際は、会社や同僚への批判は避けるべきです。「一身上の都合により」という表現にとどめ、具体的な不満を述べることは控えます。建設的な理由があっても、感情的な表現は避けて事実ベースで伝えることが重要です。

引き継ぎについては、限られた時間の中でも最大限の努力を示すことが大切です。業務の優先順位を整理し、重要な案件から順番に引き継ぎ資料を作成します。後任者が困らないよう、連絡先や重要書類の所在を明確にしておきます。

同僚や上司への挨拶も忘れてはいけません。個人的な感情はあるかもしれませんが、プロフェッショナルとして最後まで礼儀正しい態度を保つことが、将来的な人脈維持にもつながります。

退職後のトラブルを避けるためにも、会社の規程に沿った手続きを踏むことを心がけます。就業規則で定められた通知期間を守れない場合でも、その理由を誠実に説明し、理解を求める姿勢が重要です。

困った時に相談できる窓口

突然の退職に関して困ったことがある場合、一人で悩まず適切な相談窓口を利用することが大切です。専門的な知識を持つ機関に相談することで、適切な解決策を見つけることができます。

労働基準監督署は、労働条件や退職に関するトラブルについて相談できる公的機関です。退職届の受理拒否、未払い賃金、不当な損害賠償請求などについて相談できます。全国の労働局や労働基準監督署で無料相談を受け付けています。

よくある質問(FAQ)

Q1. 突然辞めても大丈夫ですか?

A. 原則として退職は2週間前までに申し出るのがルールですが、やむを得ない事情(体調不良、ハラスメントなど)があれば即日退職も可能です。ただし、できるだけ丁寧な対応を心がけましょう。

Q2. 退職届と退職願はどう違うの?

A. 「退職願」はお願いベース、「退職届」は最終決定の意思表示です。突然辞める場合は「退職届」を提出するのが一般的です。

Q3. 上司に言わずに退職届を出してもいいですか?

A. 本来は口頭で一度伝えるのがマナーですが、難しい場合は退職届で正式に意思を示すこともできます。無理せず、自分を守ることを優先してください。

Q4. 退職届は手書きとパソコン、どっちがいい?

A. どちらでもOKですが、突然の退職ならスピード重視でパソコン作成+印刷が現実的。手書きでも丁寧に書けば印象は悪くなりません。

Q5. 理由は「一身上の都合」でいいの?

A. はい、退職理由は「一身上の都合」で問題ありません。詳しく書く必要はありませんし、むしろトラブル防止になります。

Q6. 内容証明で送ってもいいの?

A. 直接渡せない場合は内容証明郵便での送付も可能です。証拠が残るので安心。急ぎの場合は速達やメール+郵送を併用するのも手です。

Q7. 有給は使えますか?

A. 原則として退職までに有給は消化できます。会社が拒否する権利はありません。トラブルがある場合は労基署への相談も検討しましょう。

>退職する時に有給休暇を消化する方法は?起こりうる有休のトラブルと対処の方法

まとめ

突然辞める場合でも、退職届の基本的な書き方は通常の退職と変わりません。「一身上の都合により」という理由で問題なく、必要な項目を正確に記載することが重要です。民法上は2週間前の通知で退職可能ですが、即日退職を希望する場合は会社との話し合いが必要になります。退職届の提出は手渡しが基本ですが、受理されない場合は内容証明郵便の活用も検討しましょう。突然の退職でもトラブルを避けるため、有給消化や引き継ぎへの配慮、貸与品の返却など最低限のマナーは守ることが大切です。

PC・スマホで作れる無料退職届テンプレート(PDFダウンロード可能)

退職するならこれらの記事もまるっとチェック♪

・職務経歴書と履歴書での「退職理由・転職理由」の書き方徹底解説!例文付き

・在職中の転職活動での履歴書の書き方ガイド|現在に至る、退職予定日、以上など

・中途採用1年で退職はアリ?転職市場の現状と不安解消のポイント

監修者:島伸明

株式会社Yagishの取締役CMO。履歴書作成サービス「Yagish(ヤギッシュ)」の成長を牽引し、2024年には800万UUを突破、会員登録者数160万人を達成するなど、日本のキャリア支援市場で高い実績を誇る。大手企業での新規事業・海外事業に加え、複数の企業で取締役を歴任。事業企画、EC、エンタメ、ゲーム開発、マーケティング、コンサルティングと多岐にわたる分野で豊富な経験を持ち、キャリア形成に深い知見を持つ。

タグから見つけるTAGS

- AI面接練習 (1)

- popular (1)

- Yagishのサービス (1)

- エンジニア (16)

- キャリア (3)

- キャリアセンター (1)

- バイトパート向け履歴書の書き方 (2)

- ビジネスマナー (16)

- ビジネス用語 (3)

- メール (23)

- ヤギオファー (3)

- ヤギッシュ (4)

- ヤギッシュの使い方 (1)

- 中途 (17)

- 中途向け履歴書の書き方 (3)

- 事務職 (5)

- 人気記事 (0)

- 保育士 (7)

- 公務員 (1)

- 営業 (2)

- 履歴書 (72)

- 履歴書学歴 (1)

- 志望動機 (38)

- 悩み (6)

- 新卒 (41)

- 新卒向け履歴書の書き方 (4)

- 派遣 (1)

- 看護師 (1)

- 第二新卒 (6)

- 職務経歴書 (12)

- 英語 (4)

- 転職 (7)

- 辞めたい (3)

- 退職 (18)

- 退職代行 (2)

- 退職届 (0)

- 退職届・退職願 (8)

- 送付状 (1)

- 逆質問 (1)

- 面接 (16)

ノウハウ一覧

ノウハウ一覧