無料退職願テンプレート|スマホ・PCで作成、PDFダウンロード

退職願の作成が初めての方でも安心してお使いいただける、無料の退職願テンプレートをご用意しました。スマートフォンからもパソコンからも簡単にアクセスでき、必要事項を入力するだけで正式な退職願が完成します。

PC・スマートフォン対応の簡単作成機能

忙しい現代のビジネスパーソンのために、PCやスマートフォンからでも快適に退職願を作成できるモバイル対応版も提供しています。通勤時間や休憩時間などの隙間時間を活用して、いつでもどこでも退職願の準備が可能です。

スマートフォン版では、画面サイズに最適化されたデザインで、小さな画面でもストレスなく入力作業が行えます。また、入力内容は自動保存機能により一時保存され、作業の途中で中断しても安心です。

どの職業でも使える

テンプレートは業界や職種を問わず使用でき、公務員から民間企業まで幅広く対応しています。また、パート・アルバイトから正社員まで雇用形態に関係なくご利用いただけます。

PDF出力と印刷設定の最適化

作成した退職願は、高品質なPDF形式で出力できます。PDF出力機能では、A4サイズの標準的な用紙に最適化された設定を自動で適用し、印刷時の文字のにじみや配置のずれを防ぎます。また、印刷プレビュー機能により、実際に印刷する前に仕上がりを確認できるため、用紙の無駄遣いを防げます。

またデジタル環境での提出が可能な企業での利用にも適しています。

入力サポートと例文

退職願作成時によくある記入漏れや形式の間違いを防ぐため、例文などがあらかじめあります。退職希望日が適切な期間に設定されているか、必須項目がすべて入力されているかなど、基本的な確認が自動で行われます。

また、退職理由の文例集も豊富に用意されており、適切な表現を選択することで、円満な退職につながる退職願の作成をサポートします。

スマホ・PCで作れる退職願テンプレート【無料】を使う

退職願の書き方 完全ガイド

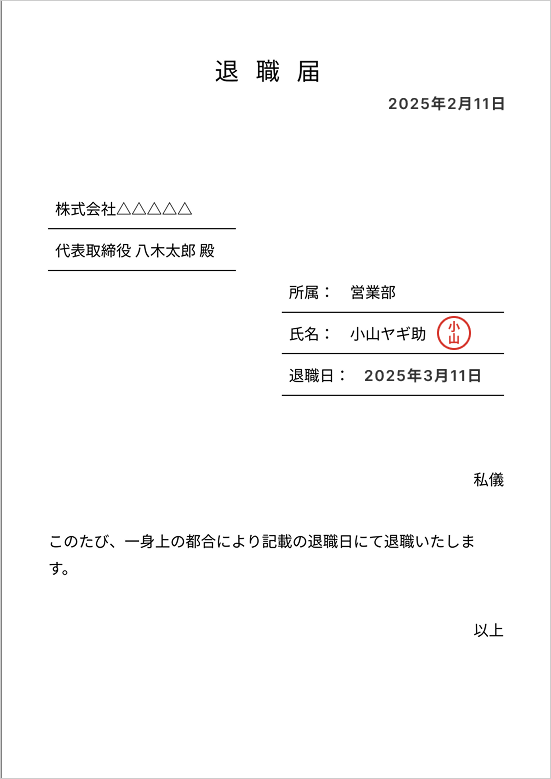

退職願を正しく作成するためには、基本的な書式と記入方法を理解することが重要です。ここでは、退職願の各項目について詳しく解説し、実際の記入例とともに説明します。

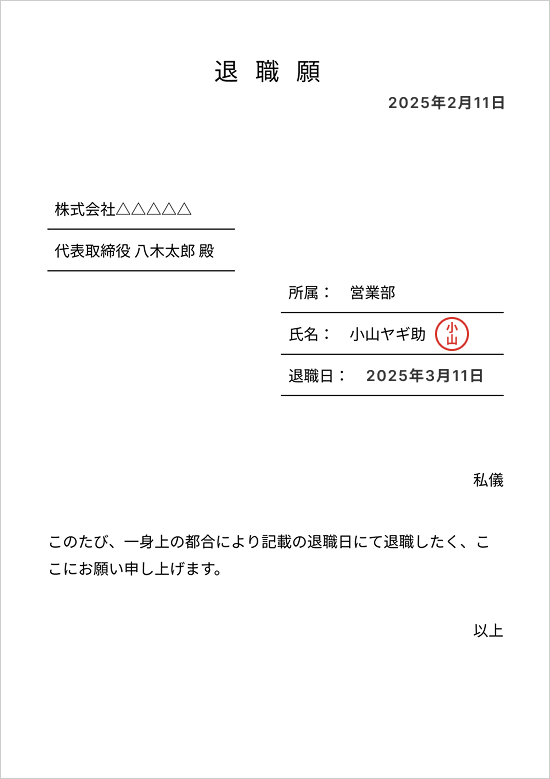

退職願の基本項目と記入例

退職願には必ず記載すべき基本項目があります。以下の表で、各項目の記載位置と内容を確認しましょう。

| 項目 | 記載位置 | 記載内容 |

|---|---|---|

| タイトル | 用紙上部中央 | 「退職願」 |

| 宛名 | 右上 | 「代表取締役 田中太郎 様」 |

| 提出日 | 宛名の下 | 「令和6年4月15日」 |

| 所属・氏名 | 右下 | 「営業部 山田花子」+押印 |

| 本文 | 中央部 | 退職理由と退職希望日 |

退職願の本文は、「私儀」から始まり、退職理由と退職希望日を記載します。基本的な文例は以下の通りです。

「私儀、この度、一身上の都合により、令和6年5月31日をもって退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。」

退職理由の書き方

退職願における退職理由は、原則として「一身上の都合により」と記載するのが一般的です。これは、個人的な理由による退職であることを示す定型句で、具体的な理由を詳述する必要はありません。

転職、結婚、出産、介護など、実際の退職理由がどのようなものであっても、退職願では「一身上の都合により」と記載することで、プライベートな理由であることを表現できます。ただし、会社都合による退職の場合は、この表現を使用せず、別途会社と相談して記載内容を決める必要があります。

退職希望日の書き方

退職希望日は、具体的な年月日を明記します。和暦を使用する場合は「令和6年5月31日」、西暦を使用する場合は「2024年5月31日」と記載します。会社の就業規則によって退職の申し出期限が定められているため、十分な余裕を持った日付を設定することが重要です。

一般的には、正社員の場合は退職希望日の1か月前までに提出することが求められます。管理職や専門職の場合は、2〜3か月前の提出が必要な場合もあるため、就業規則を事前に確認しておきましょう。

宛名の書き方

宛名は会社の最高責任者宛てに記載します。株式会社の場合は「代表取締役社長」、個人事業主の場合は「代表者」となります。宛名には必ず「様」を付けて敬意を表します。

社長の氏名が分からない場合は、人事部に確認するか、会社のウェブサイトで調べることができます。部長や課長宛てではなく、必ず会社の代表者宛てに提出することが正式な手続きとなります。

手書きとPC作成どちらが良い?

退職願の作成方法については、手書きとパソコンでの作成、どちらも一般的に受け入れられています。それぞれのメリットと注意点を理解して、自分の状況に適した方法を選択しましょう。

手書きで作成する場合は、丁寧な文字で書くことが求められます。黒いボールペンまたは万年筆を使用し、修正液や修正テープは使用しません。間違えた場合は新しい用紙に書き直します。手書きの退職願は、誠意が伝わりやすく、フォーマルな印象を与えることができます。

パソコンで作成する場合は、明朝体やゴシック体などの読みやすいフォントを選択します。フォントサイズは10.5〜12ポイント程度が適切です。パソコン作成のメリットは、文字が読みやすく、修正が容易であることです。

退職願を提出する前に知っておきたいこと

退職願を提出する前に、必ず理解しておくべき重要なポイントがあります。退職に関する書類の違いや提出のタイミング、適切な手続きを把握することで、円滑な退職手続きを進めることができます。

退職願と退職届・辞表の違い

退職に関する書類には、退職願、退職届、辞表の3種類があり、それぞれ異なる目的と法的効力を持っています。多くの方が混同しがちですが、正しい理解が円滑な退職につながります。

| 書類名 | 目的 | 法的効力 | 撤回の可否 | 対象者 |

|---|---|---|---|---|

| 退職願 | 退職の意思を会社に伝える | お願いベース | 承認前なら撤回可能 | 一般従業員 |

| 退職届 | 退職の意思を正式に通告する | 法的効力あり | 原則撤回不可 | 一般従業員 |

| 辞表 | 辞職の意思を表明する | 法的効力あり | 原則撤回不可 | 役員・公務員 |

退職願は「退職させていただきたく」という表現で書かれ、会社に対してお願いする形式です。一方、退職届は「退職いたします」という断定的な表現で、より強い意思表示となります。辞表は取締役や監査役などの役員、公務員が使用する書類です。

初回の退職意思表示では、多くの場合退職願を使用します。これにより、会社との話し合いの余地を残しつつ、自分の意思を伝えることができます。

退職願の提出時期と提出先

退職願の提出時期は、労働基準法や就業規則によって定められています。適切なタイミングでの提出が、円滑な退職手続きの鍵となります。

労働基準法では、雇用期間の定めがない場合、退職の申し出から2週間後に雇用契約が終了すると定められています。ただし、多くの企業の就業規則では「退職希望日の1ヶ月前までに申し出ること」と規定されているため、就業規則を優先して従うことが望ましいです。

提出先については、直属の上司が基本となります。いきなり人事部や経営陣に提出するのではなく、まず直属の上司に相談し、退職の意思を伝えることが適切です。上司が不在の場合や関係が悪化している場合は、人事部に相談してから適切な提出先を決定しましょう。

退職願の封筒の書き方と渡し方

退職願を提出する際の封筒の書き方と渡し方には、ビジネスマナーとして守るべきルールがあります。適切な方法で提出することで、最後まで良好な関係を維持できます。

封筒は白色の無地で、サイズは退職願を三つ折りにして入るものを選びます。一般的には長形4号(90mm×205mm)の封筒が適しています。茶封筒は避け、必ず白い封筒を使用しましょう。

封筒の表面中央に「退職願」と縦書きで記入し、裏面の左下に自分の所属部署と氏名を縦書きで書きます。文字は黒のボールペンまたは万年筆で丁寧に書き、修正液や修正テープの使用は避けます。

退職願の折り方

退職願の用紙は、便箋を三つ折りにして封筒に入れます。折り方は、まず下から3分の1を上に折り、次に上から3分の1を下に折る方法が正式です。封筒に入れる際は、便箋の書き出し部分が封筒の表面側になるようにします。

封筒には糊付けせず、開封しやすい状態で渡すのがマナーです。渡す際は、必ずアポイントメントを取って個室で行い、口頭で退職の意思を伝えてから書面を手渡します。

渡すタイミングは、上司の都合の良い時間を確認してからにし、忙しい時間や他の人がいる場所での提出は避けましょう。提出後は、今後のスケジュールや引き継ぎについて具体的に話し合う準備をしておくことが大切です。

円満退職のための退職願Q&A

退職願は撤回できる?

退職願を提出した後でも、会社が承認する前であれば撤回することが可能です。退職願はあくまで「退職したい」という意思表示であり、会社の承認があって初めて効力が発生するためです。

撤回を希望する場合は、速やかに直属の上司または人事担当者に口頭で申し出ましょう。その際、撤回理由を明確に説明することが重要です。ただし、会社によっては就業規則で撤回に関する規定を設けている場合があるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

退職願を出すタイミングは?

退職願を提出する適切なタイミングは、法律上は退職希望日の2週間前までとされていますが、実際には会社の就業規則に従うことが一般的です。多くの企業では1ヶ月前から3ヶ月前までの提出を求めています。

業務の引き継ぎや後任の選定、採用活動などを考慮すると、余裕をもって提出することが円満退職につながります。特に管理職や専門職の場合は、より早い段階での相談が求められることがあります。

| 職種・立場 | 推奨提出時期 | 理由 |

|---|---|---|

| 一般職 | 1〜2ヶ月前 | 引き継ぎ準備と後任選定のため |

| 管理職 | 2〜3ヶ月前 | 組織再編と後任育成のため |

| 専門職 | 3〜6ヶ月前 | 専門知識の引き継ぎと採用活動のため |

また、繁忙期や重要なプロジェクトの進行中は避けるなど、会社の状況を考慮したタイミング選びも重要です。可能であれば、直属の上司に事前に相談し、最適な提出時期について話し合うことをおすすめします。

会社都合退職の場合の退職願

会社都合による退職の場合、基本的に退職願の提出は不要です。会社都合退職とは、リストラ、倒産、事業所の閉鎖、労働条件の大幅な変更など、労働者側に責任のない理由による退職を指します。

このような場合、会社側から退職通知書や解雇通知書が交付され、労働者が退職願を提出する必要はありません。むしろ、会社都合退職であるにも関わらず退職願を提出してしまうと、自己都合退職として扱われてしまう可能性があるため注意が必要です。

自己都合退職と会社都合退職では、失業保険の給付条件や給付期間に大きな違いがあります。会社都合退職の方が給付開始時期が早く、給付期間も長くなるため、退職理由の区分は重要です。

まとめ

退職願は円満退職を実現するための重要な書類です。本記事で紹介したテンプレートを活用することで、正しい書式で迅速に作成できます。退職理由は「一身上の都合」と記載し、退職希望日は法的には2週間前の提出で問題ありませんが、円満退職のためには1〜2ヶ月前に直属の上司へ提出することをおすすめします。退職願は撤回可能な申し出であることを理解し、適切なタイミングで提出して円滑な退職手続きを進めましょう。

ノウハウ一覧

ノウハウ一覧