「退職届と退職願の違いが知りたい」

「どっちを出せばいい?」

退職を検討している方なら誰もが迷う「退職届」と「退職願」の違いについて、法的効力や撤回可能性、適切な使い分け方法を詳しく解説します。

この記事を読むことで、それぞれの正しい書き方テンプレート、提出タイミング、提出方法が分かります。

また、会社が受理しない場合の対処法や自己都合退職との関係性まで、退職手続きで失敗しないための実践的な知識を身につけることができます。ぜひ参考にしてみてください。

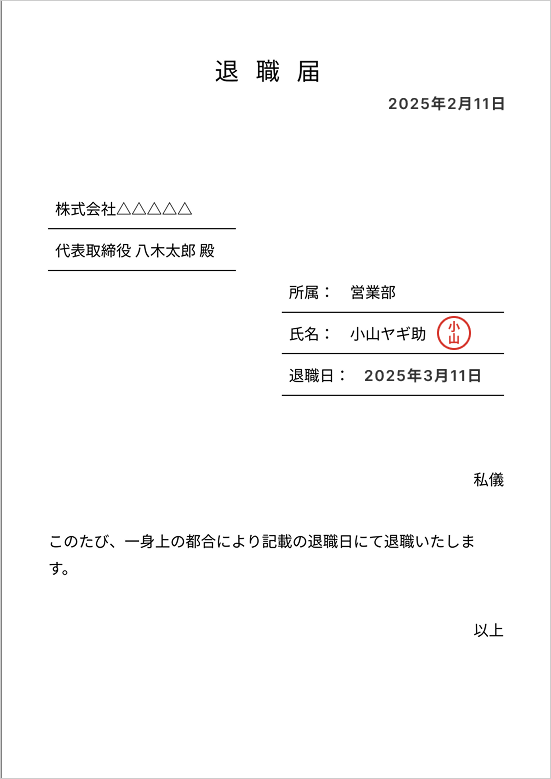

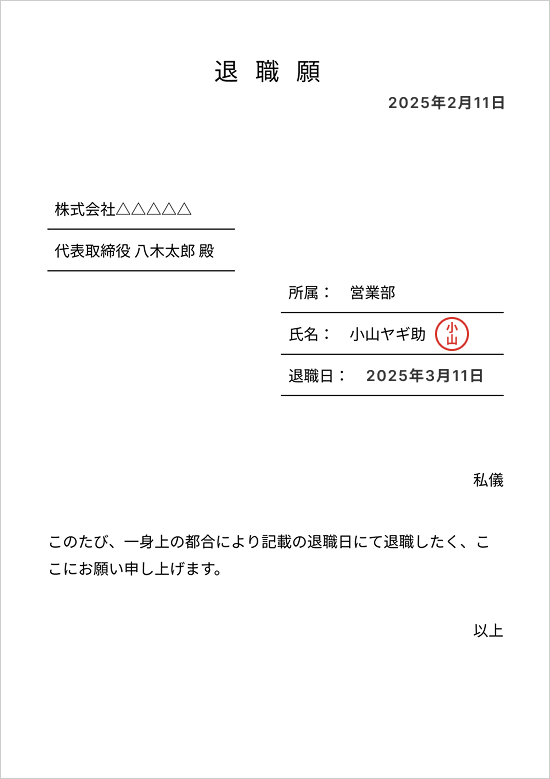

【無料】退職願・退職届のテンプレート

まず、退職届・退職願のテンプレートです。ご利用ください。

【無料】スマホ・PCで作れる退職願・退職届テンプレート(縦書き・横書き)(PDFダウンロード可能)

退職願テンプレート・フォーマット

退職届テンプレート・フォーマット

退職届と退職願の違い

転職や退職を検討する際、まず理解しておきたいのが「退職届」と「退職願」の違いです。この2つの書類は似ているようで、実は法的効力や使用場面が大きく異なります。適切な書類を選択することで、スムーズな退職手続きが可能になります。

退職願とは

退職願は、会社に対して退職を「お願い」する書類です。あくまで申し出の性質を持つため、会社側の承認を得て初めて退職が成立します。円満退職を目指す場合や、会社との関係を良好に保ちながら退職したい場合に適しています。

退職願の法的効力と撤回の可能性

退職願は法的には「申込み」に該当します。民法上、申込みは相手方が承諾するまでは撤回が可能とされています。したがって、会社が退職を承認する前であれば、退職願を取り下げることができます。

撤回を検討する場合は、できるだけ早期に人事部門や直属の上司に相談することが重要です。

退職届とは

退職届は、労働者が会社に対して退職する意思を通知する書類です。退職願とは異なり、会社の承認を必要とせず、提出により退職の効力が発生します。退職の意思が固く、会社との交渉の余地がない場合に使用されます。

労働基準法では、労働者は2週間前までに退職の意思を表示すれば、会社の同意がなくても退職できるとされています。

退職届の法的効力と撤回の可能性

退職届は法的には「意思表示」に該当し、会社に到達した時点で効力が発生します。民法では、期間の定めのない雇用契約について、労働者はいつでも解約の申入れができ、申入れから2週間経過により契約が終了するとされています。

就業規則を確認するべき

また、就業規則で退職手続きについて定めがある場合は、その規定に従う必要があります。多くの会社では1ヶ月前までの退職届提出を求めているため、就業規則の確認が重要です。

>退職届・退職願の書き方完全ガイド|テンプレート、手書き例文、辞表との違い

退職届と退職願どちらを提出すべき?

退職の意思を伝える際、退職届と退職願のどちらを選ぶかは、あなたの状況や職場環境によって大きく左右されます。

円満退職を目指すなら退職願がおすすめ

職場の人間関係が良好で、上司や同僚との関係を維持しながら退職したい場合は、退職願の提出が適切です。退職願は「お願い」という性質があるため、会社側に対してより丁寧で謙虚な印象を与えることができます。

また、将来的に同業界での転職を考えている場合も退職願が有効です。業界内でのネットワークを維持することは、キャリア形成において非常に重要な要素となります。退職願による丁寧な意思表示は、元職場からの推薦状や紹介を受ける際にもプラスに働くでしょう。

会社と交渉の余地がない場合は退職届

一方で、パワハラなど職場環境に問題がある場合や、会社側との関係が既に悪化している状況では、退職届の提出が適切です。退職届は確実な意思表示として機能するため、引き止められるリスクを最小限に抑えることができます。

また、転職先の入社日が確定しており、退職日を変更する余地がない場合も退職届が適しています。退職届は一方的な通知としての性格が強いため、会社側に退職の意思が確実に伝わり、後々のトラブルを避けることができます。

| 状況 | 推奨する書類 | 理由 |

|---|---|---|

| 良好な職場関係 | 退職願 | 円満退職が期待でき、将来的な関係維持が可能 |

| ハラスメント被害 | 退職届 | 確実な意思表示で引き止めを回避 |

| 転職先確定済み | 退職届 | 退職日の変更余地がない場合に適切 |

| 引き継ぎ重視 | 退職願 | 柔軟な日程調整が可能 |

会社の就業規則で指定されている場合もある

しばしば会社の就業規則にて、退職願か退職届かどちらを提出するかが定められています。

退職届と退職願の適切な書き方とテンプレート

退職届と退職願の書き方には、基本的なルールと決まった形式があります。どちらも正式な文書として扱われるため、記載内容や体裁に注意を払う必要があります。ここでは、それぞれの適切な書き方とテンプレートを詳しく解説します。

退職願の書き方と記載事項

退職願は会社に対して退職を願い出る文書であり、一般的に円満退職を目指す際に使用されます。退職願には以下の項目を必ず記載する必要があります。

まず、文書の右上に提出日を記載します。次に、宛先として会社代表者の役職と氏名を記載し、その下に自分の所属部署と氏名を記載します。文書の中央に「退職願」というタイトルを記載し、本文では退職理由を簡潔に述べ、退職希望日を明確に記載します。最後に「何卒ご承認くださいますようお願い申し上げます」などの敬語表現で締めくくります。

| 記載項目 | 記載内容 | 記載位置 |

|---|---|---|

| 提出日 | 実際に提出する日付 | 文書右上 |

| 宛先 | 代表取締役○○○○殿 | 文書左上 |

| 差出人 | 所属部署・氏名・印鑑 | 文書右下 |

| タイトル | 退職願 | 文書中央上部 |

| 本文 | 退職理由・退職希望日・お願いの文言 | 文書中央 |

無料の退職願テンプレート・フォーマット

退職届の書き方と記載事項

退職届は退職の意思を明確に会社に伝える文書で、退職願よりも強い意思表示となります。退職届の記載項目は退職願とほぼ同様ですが、文言に違いがあります。

退職届では「退職いたします」という断定的な表現を用いることが特徴です。これは退職の意思が確定していることを示すためです。また、退職届は一度提出すると撤回が困難となるため、記載内容には十分注意を払う必要があります。

退職届のテンプレートと例文

退職届テンプレート・フォーマット

手書きとパソコンどちらが良いか

退職届や退職願を作成する際、手書きとパソコンのどちらを選ぶかは重要な判断です。一般的に、手書きの方が誠意や真剣さを表現できると考えられており、特に伝統的な企業や年配の上司がいる職場では手書きが好まれる傾向があります。

手書きで作成する場合は、黒インクのボールペンまたは万年筆を使用し、修正液や修正テープは使用せず、間違えた場合は最初から書き直します。文字は楷書で丁寧に書き、読みやすさを重視することが大切です。

一方、パソコンで作成する場合は、フォントはMS明朝やMSゴシックなどの標準的なフォントを使用し、フォントサイズは10.5ポイントから12ポイント程度が適切です。パソコンで作成した場合でも、最後に手書きで署名し、印鑑を押印することが重要です。

>スマホのテンプレートで退職届を簡単作成!正しい書き方完全ガイド

封筒の選び方と宛名の書き方

封筒の種類

退職届や退職願を提出する際は、適切な封筒に入れることが重要です。封筒は白色の無地で、A4サイズの用紙を三つ折りにして入れられる長形3号または角形2号を使用します。

封筒に記載する内容

封筒の表面中央には「退職願」または「退職届」と記載し、その下に自分の氏名を記載します。裏面左下には自分の所属部署と氏名を記載します。封筒に入れる際は、文書の表面が封筒の表面側を向くように入れ、上下の向きにも注意を払います。

宛名については、直属の上司に提出する場合でも、封筒の表面には記載せず、中の文書に正式な宛先を記載することが一般的です。ただし、人事部宛てに郵送する場合は、封筒の表面に「人事部御中」と記載することもあります。

退職届と退職願の提出タイミングと提出方法

退職の意思表示を行う際には、適切なタイミングと方法を選択することが重要です。法的な要件と会社の就業規則の両方を理解し、円滑な退職手続きを進めましょう。

退職の意思表示はいつまでに行うべきか

民法上の退職ルールと就業規則の確認

民法第627条では、期間の定めのない雇用契約において、労働者は2週間前に退職の意思表示を行えば契約を解除できると規定されています。これは労働者の権利として法的に保障されているものです。

しかし、実際の職場では就業規則で定められた期間を守ることが円満な退職につながります。就業規則に「退職希望日の1か月前までに申し出る」と記載されている場合、この期間を守ることで会社との良好な関係を維持できます。

就業規則の退職に関する条項を確認する際は、以下の点に注意しましょう。一般社員と管理職で異なる期間が設定されている場合があります。また、繁忙期や重要なプロジェクト期間中の退職について特別な規定がある場合もあります。さらに、引き継ぎ期間についての具体的な定めがあるかも確認が必要です。

退職届や退職願は誰に提出するべきか

退職届や退職願の提出先は、会社の組織体制と就業規則によって決まります。一般的には直属の上司に最初に相談し、その後正式な書類を人事部門に提出するという流れが多く採用されています。

まず、直属の上司への相談から始めることが推奨されます。これは業務の引き継ぎや今後のスケジュール調整を円滑に進めるためです。上司との面談で退職の意思を伝えた後、正式な退職届または退職願を提出します。

退職届や退職願の提出方法 手渡しと郵送の注意点

退職届や退職願の提出方法には、手渡しと郵送の2つの主要な方法があります。それぞれにメリットとデメリットがあるため、状況に応じて適切な方法を選択することが重要です。

手渡しによる提出は最も一般的で推奨される方法です。直接相手に渡すことで、確実に書類が届いたことを確認でき、その場で質問や相談があれば対応できます。また、退職の意思を直接伝えることで、誠意を示すことができます。

郵送による提出は、直接会うことが難しい場合や、会社との関係が悪化している場合に選択されます。確実に書類を届けるため、配達証明付きの書留郵便を利用することをお勧めします。

退職届と退職願に関するよくある疑問

退職届を提出したら撤回できない?

会社が退職届の撤回に同意した場合は撤回できます。

ただ、民法上は退職届は「退職の意思表示」として扱われるため、一度提出して相手方に到達した時点で効力が発生し、原則として撤回することはできません。これは退職願とは大きく異なる点で、退職届は「通知」の性質を持っているためです。

会社が退職届や退職願を受理しない場合の対処法は?

会社が退職届や退職願の受理を拒否するケースがありますが、法的には労働者の退職の自由は保障されており、会社の承諾なしに退職することが可能です。

まず理解しておくべきは、期間の定めのない雇用契約の場合、労働者は退職の申入れから2週間後に雇用契約が終了するとされています。つまり、会社が受理を拒否しても、適切に退職の意思表示を行えば法的には退職が成立します。

次に、労働基準監督署への相談も有効な手段です。会社が不当に退職を妨害している場合、労働基準監督署が指導を行う可能性があります。また、労働組合がある場合は労働組合を通じて交渉することも考えられます。

退職理由を伝える際の注意点は?

退職届や退職願に記載する退職理由については、慎重に検討する必要があります。記載する内容によって、その後の転職活動や失業給付に影響する可能性があるからです。

一般的に、退職理由は「一身上の都合により」と記載することが多く、これで十分とされています。具体的な理由を詳細に記載する必要はありません。むしろ、詳細すぎる理由の記載は後々トラブルの原因になる可能性があります。

ただし、会社都合による退職の場合は異なります。リストラや会社の倒産、職場でのハラスメントなどが理由の場合は、「会社都合により」と記載するか、具体的な事情を記載する必要があります。これは失業給付の給付制限期間や給付日数に大きく影響するためです。

まとめ

退職願は「退職をお願いする」意思表示であり、会社との交渉が可能で撤回もできるため、円満退職を目指す場合に適しています。一方、退職届は「退職を通告する」確定的な意思表示で、原則として撤回できません。円満な関係を維持したい場合は退職願を、交渉の余地がない場合や確実に退職したい場合は退職届を選択しましょう。どちらも正式な書面で作成し、適切なタイミングで直属の上司に提出することが重要です。

ノウハウ一覧

ノウハウ一覧