2025.04.15

退職届・退職願の書き方完全ガイド|テンプレート、手書き例文、辞表との違い

「退職届の書き方がわからない」

「退職願、退職届のテンプレートがあれば使いたい」

などなど考える方は多くいるのではないでしょうか?

・退職届か退職願どっちを書く?

・どのタイミングで退職届は出せばいい?

・退職前に有休消化はできる?引き止められたら?

などなど、色々な疑問もあると思います。

この記事を読めば、スムーズな退職手続きに必要な知識が身につき、後悔のない形で次のステップに進むことができます。

現在退職を考えている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

退職願・退職届のテンプレート

以下が退職届・退職願のテンプレートです。ご利用ください。

スマホ・PCで作れる退職願・退職届テンプレート(縦書き・横書き)(PDFダウンロード可能)

退職願テンプレート・フォーマット

退職届テンプレート・フォーマット

「退職願」「退職届」「辞表」とは?役割の違い

会社を退職する際に提出する書類には「退職願」「退職届」「辞表」の3種類があります。これらは似ているようで明確な違いがあります。退職手続きをスムーズに進めるためにも、それぞれの違いと適切な使い分けを理解しておきましょう。

退職願

退職願は、文字通り「退職したい」という希望や願いを会社に伝える文書です。法的な拘束力はなく、あくまで従業員側からの申し出という位置づけになります。また退職願は、会社側に「受理」されなければ退職が認められない性質も持っています。

そのため退職願は必ず提出しなければいけないわけではなく、口頭でも意思を伝える事は可能です。退職の意思を上司に口頭で伝えた後、正式な手続きとして退職届を提出するのが一般的な流れです。

退職届

退職届は、すでに会社と退職について合意ができている場合に提出する正式な書類です。退職願とは異なり、「届出」という性質上、会社側は基本的に受理する義務があります。

退職届を提出することで、労働者は民法に基づく退職の意思表示を行ったことになります。法律上は、退職届を提出してから2週間経過すれば、会社の承諾がなくても退職できることになっています。ただし、実際には就業規則で定められた予告期間を守ることが望ましいです。

辞表

辞表は主に公務員や役員が使用する退職の意思表示文書です。一般的な会社員が使用するケースは少なく、公的な立場や役職を「辞する」という意味合いがあります。

公務員の場合、辞表が退職届となります。会社役員の場合は、会社法に基づき辞表を提出することで、役員としての地位を辞することができます。

退職願、退職届を書く前にすべきことや準備

退職願や退職届を提出する前には、いくつかの重要な準備が必要です。ここでは、スムーズな退職プロセスのために事前に確認しておくべきポイントや相談すべき相手について詳しく解説します。

会社就業規則の確認

退職願や退職届を提出する前に、まず確認すべきは自社の就業規則です。

就業規則には退職に関する重要な規定が記載されています。

特に確認すべき項目としては、「いつ退職を申し出るか」があります。一般的には1ヶ月前の申し出が必要とされることが多いですが、会社によっては2ヶ月前や3ヶ月前といった規定を設けている場合もあります。

また、退職時の手続きや必要書類、有給休暇の取り扱い、退職金の規定なども確認しておくと安心です。

会社カウンセラーへの相談

退職を決意する前に、会社にカウンセラーや相談窓口がある場合は、そちらに相談することも検討しましょう。退職の理由が職場環境や人間関係、業務内容などに起因する場合、カウンセラーとの相談によって別の解決策が見つかる可能性もあります。

特に、メンタルヘルスの問題や職場でのハラスメントが退職の理由である場合は、まず会社のカウンセラーや相談窓口に状況を伝えることで、適切なサポートを受けられる可能性があります。

相談の結果、部署異動や業務内容の見直し、労働時間の調整など、退職以外の選択肢が提案されることもあります。

部署の上司への相談

退職願や退職届を正式に提出する前に、まずは直属の上司に退職の意向を口頭で伝えることが一般的です。

上司への相談は、会議室やオフィス外の静かな場所でミーティングの時間を設けることをおすすめします。

相談の際には、退職を考えている理由を誠実に話ぢますが、必要以上に詳細に説明する必要はありません。

また、この段階で希望する退職日を伝え、引き継ぎについての大まかな相談を始めるとスムーズです。

>中途採用1年で退職はアリ?転職市場の現状と不安解消のポイント

>新卒で「辞めたい」は甘え?退職すべきかどうかの判断ポイントや注意点を解説

退職願・退職届の書き方、例文とテンプレート

退職願や退職届を書く際は、正しい書式と適切な言葉遣いが重要です。ここでは、退職願・退職届の基本的な書き方と実際に使える例文、テンプレートを詳しく解説します。

退職願・退職届の例文と見本(テンプレート)

退職願と退職届は書式が似ていますが、性質が異なります。

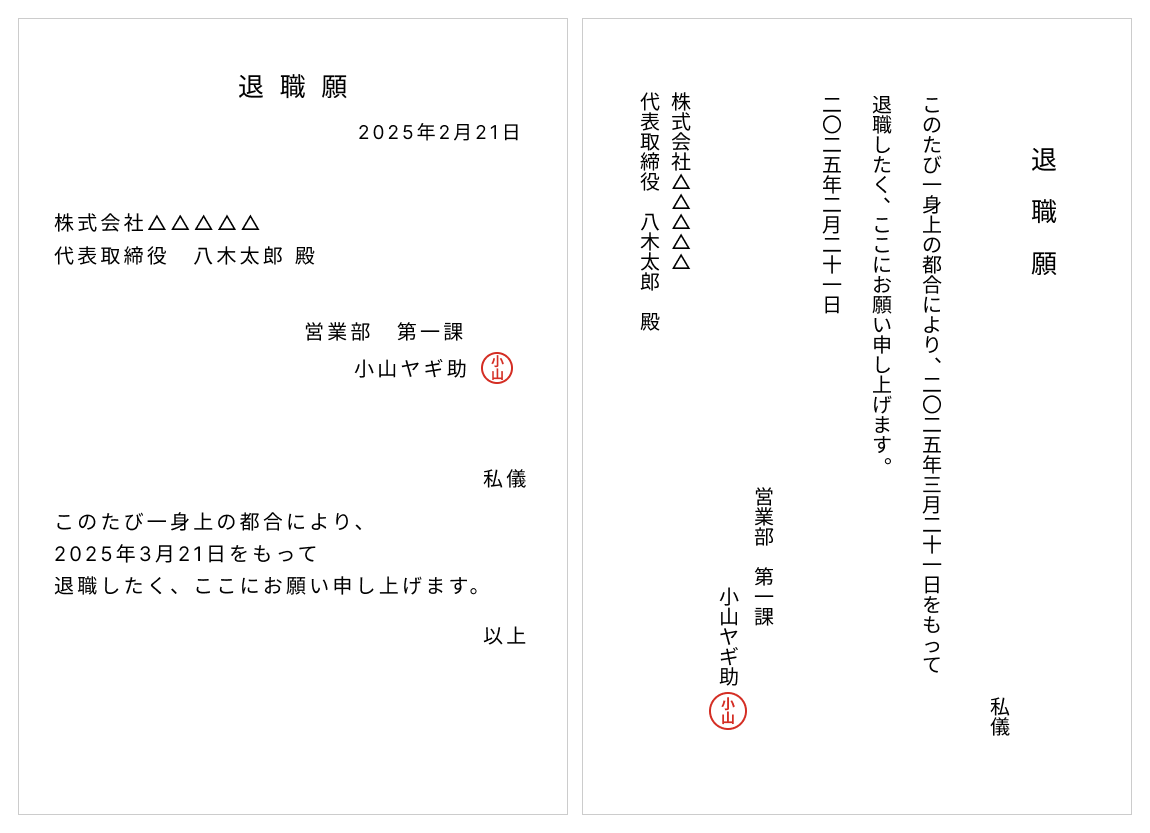

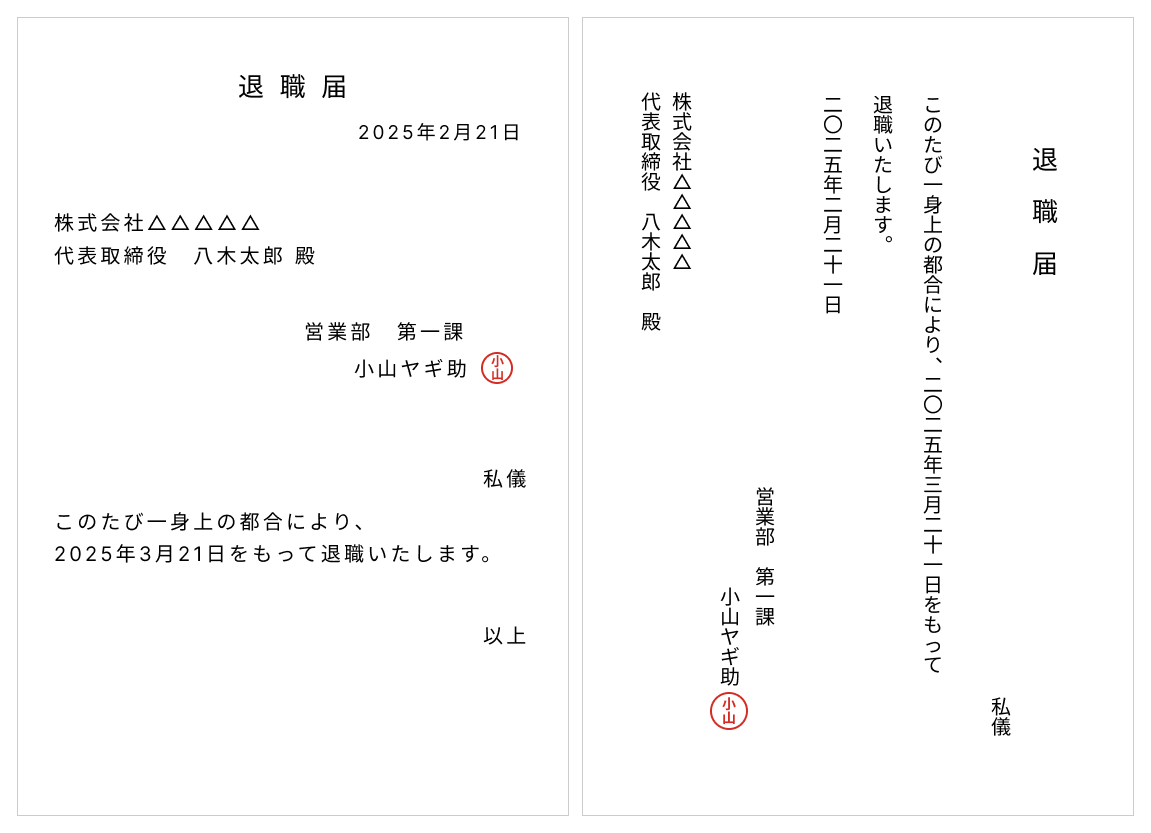

退職願のテンプレートと見本(縦書き・横書き)

退職願は、会社に退職の意思を伝え、承認を求める文書です。

横書きがより一般的ですが、縦書きでも問題ありません。

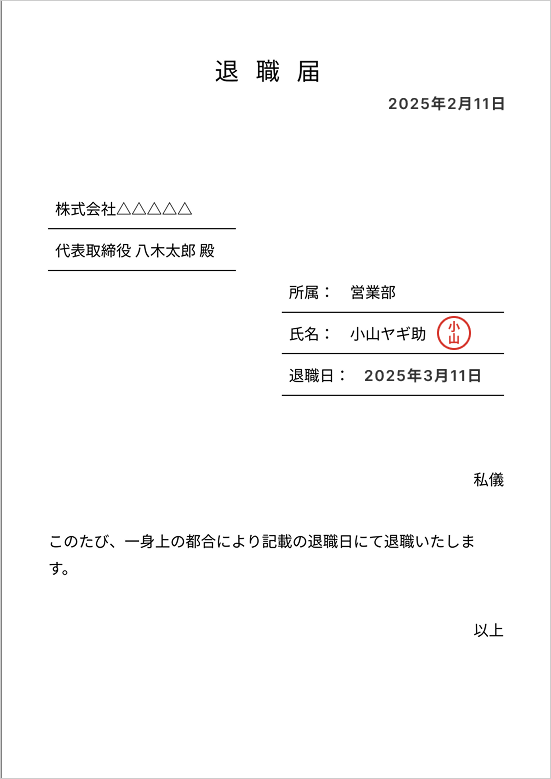

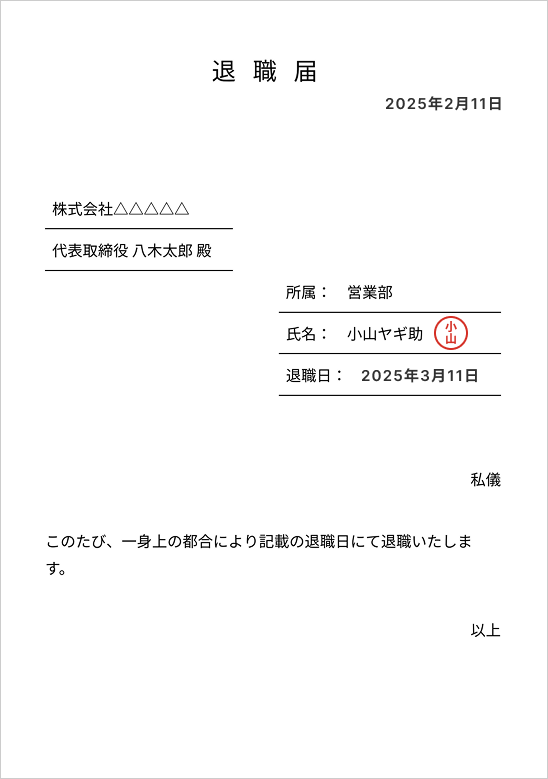

【横書きのパターン②|よく使われるテンプレート】

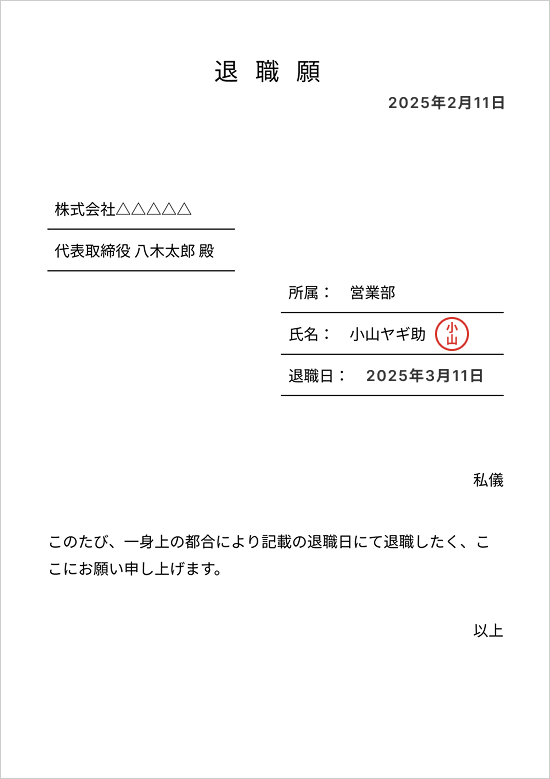

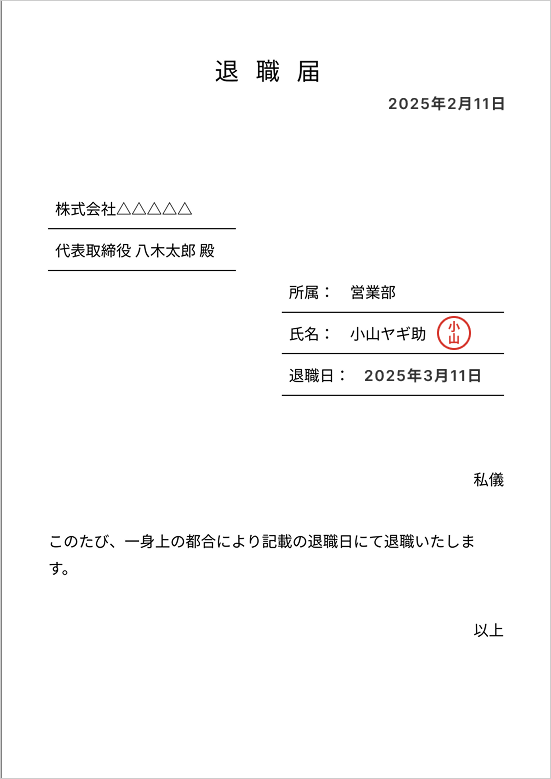

退職届のテンプレートと見本(縦書き・横書き)

退職届は、退職の意思を正式に届け出る文書です。

退職願と異なり、承認を求めるのではなく、退職を通知する形式となります。

【横書き②|よく使われるテンプレート】

退職願・退職届テンプレート(縦書き・横書き)(PDFダウンロード可能)

実際に使用できる退職願・退職届のテンプレートをご用意しました。

退職願テンプレート・フォーマット

退職届テンプレート・フォーマット

退職願・退職届の書き方9つの項目

退職願・退職届を正確に書くためには、以下の9つの項目に注意して記入する必要があります。

それぞれの項目について詳しく説明します。

タイトル

文書の最上部中央に「退職願」または「退職届」と明記します。フォントサイズを大きくするか、太字にして目立たせるとよいでしょう。横書きの場合は上部中央に、縦書きの場合は右上に記載します。

提出日

タイトルの下に、退職願・退職届を提出する日付を記入します。

日付は実際に提出する日を記入するのが基本です。事前に作成しておく場合は、提出予定日を記入しておきましょう。

>退職届の日付は提出日?退職日?失敗しない書き方の見本や注意点を解説

会社名

提出日の下に、勤務先の会社名を正式名称で記入します。「株式会社」などの法人格も省略せずに記載しましょう。例えば「株式会社○○○○」のように記入します。

宛名

会社名の下に宛名を記入します。基本的には「代表取締役社長 ○○○○ 殿」と記入しますが、会社の慣例によっては人事部長や直属の上司宛てに出す場合もあります。

自分の所属部署と氏名、ハンコ

宛名の下に、自分の所属部署と氏名を記入します。例えば「○○部 ○○課 ○○ ○○」のように記入します。氏名は姓と名の間にスペースを入れ、フルネームで記載します。

氏名の下に捺印します。その場合はなるべくシャチハタではなく認印が望ましいとされています。

>退職届に印鑑は必要?シャチハタなど印鑑の種類や失敗した時の対処法を解説

退職日・退職希望日

本文中に退職希望日または退職日を明記します。

- 横書きの場合、算用数字(1、2など)

- 縦書きの場合、漢数字(一、二など)

となります。

退職日は、就業規則で定められた退職予告期間(通常は1ヶ月前)を考慮して設定するのが一般的です。

>退職日は月末にしないほうが得?損?理由と月途中の退職メリットを解説

私儀

本文の冒頭には「私儀」という言葉を使います。これは「わたくしぎ」と読み、自分のことを謙虚に表現する言い回しです。

「私儀」は古風な表現ですが、退職願・退職届では伝統的に使われている表現であり、丁寧さを示す役割があります。

本文

本文には退職の意思と理由、在職中の感謝の言葉を簡潔に記載します。退職理由は「一身上の都合により」という一般的な表現でかまいません。具体的な退職理由を書く必要はありません。

>一身上の都合の意味は?正しい使い方・退職理由での注意点(例文あり)

「以上」の記載

本文の最後には「以上」と記載して文書の終わりを示します。「以上」は本文から1行空けて右寄せ(縦書きの場合は下寄せ)で記載するのが一般的です。

退職届・願を手書きする時に使うべきペン、紙の種類

紙の種類

紙はA4が一般的ですがB5も可です。

紙の色は白で、無地のものに書きましょう。

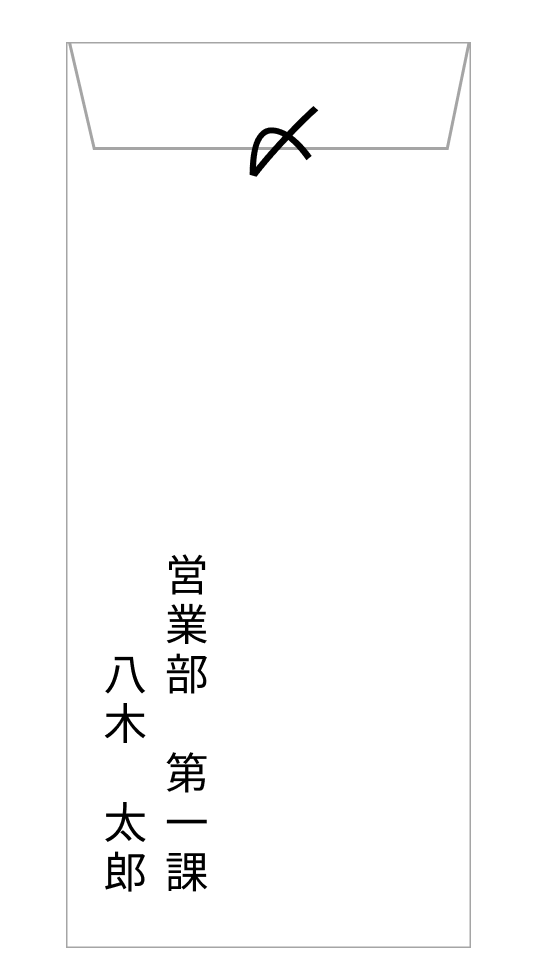

封筒

封筒は無地の白いもの。

サイズは、

・紙がA4の時、「長形3号」

・紙がB5の時、「長形4号」

ペン

黒ボールペン、油性が理想的。

>【保存版】退職届に適した用紙とサイズの選び方|書き方・折り方・封筒のマナーも網羅

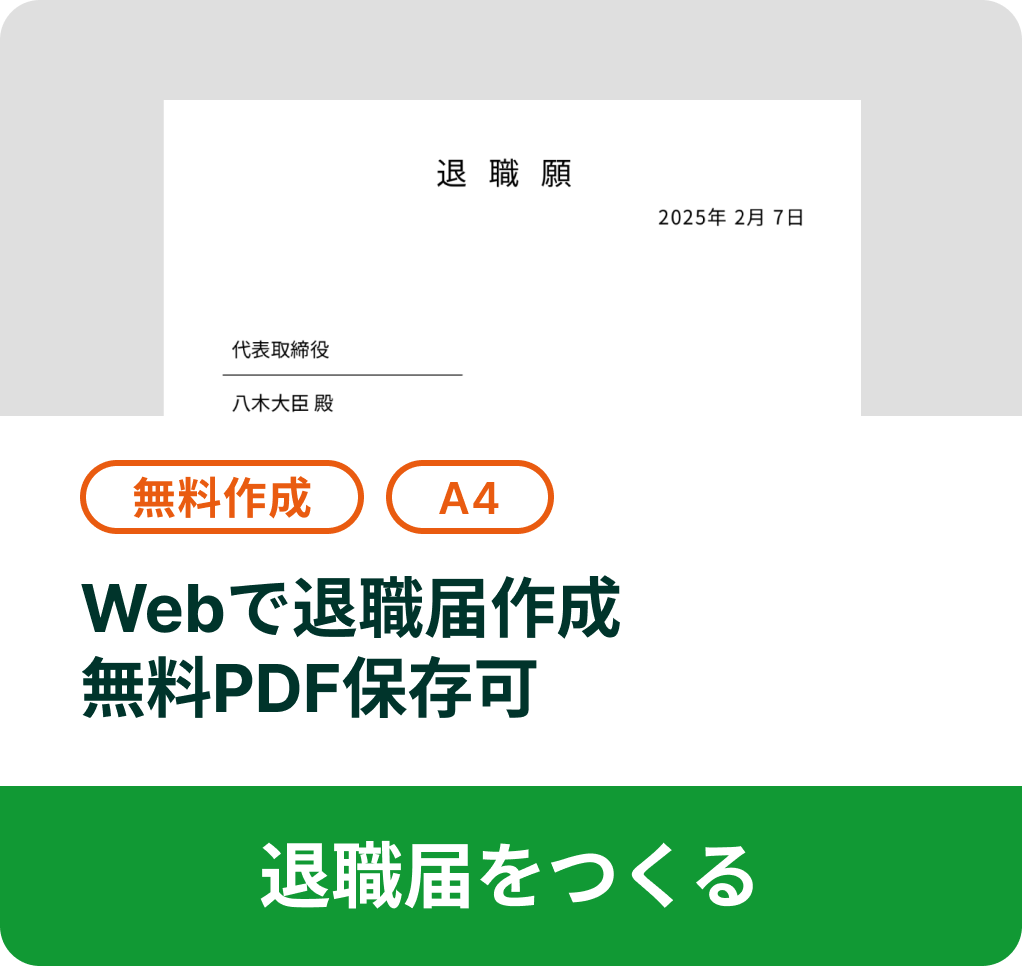

入力するだけで退職届・退職願ができるテンプレートYagish(ヤギッシュ)

ここまで退職願と退職届け書き方や、実際の例などを紹介しました。

ですが実際、

「退職届を1から書くのは少し大変そう」

と感じる人が多いのではないでしょうか?

そのため最近では、

「オンラインで退職届を書く」

ということがより一般的になっています。

そこで使えるのが、Yagishの無料退職届テンプレートです。

退職届や履歴書を簡単に書くならYagish(ヤギッシュ)

Yagishはその名の通り可愛いヤギのキャラクターが特徴で、

日本で非常に人気の履歴書・職務経歴書・退職届作成ウェブサイトです。

退職届が完全無料でより簡単に書ける

Yagishでは、

- オンラインで全て完了

- テンプレートに入力するだけで作成

- 全て無料で作成+PDF保存可能

という非常に便利なサイトです。

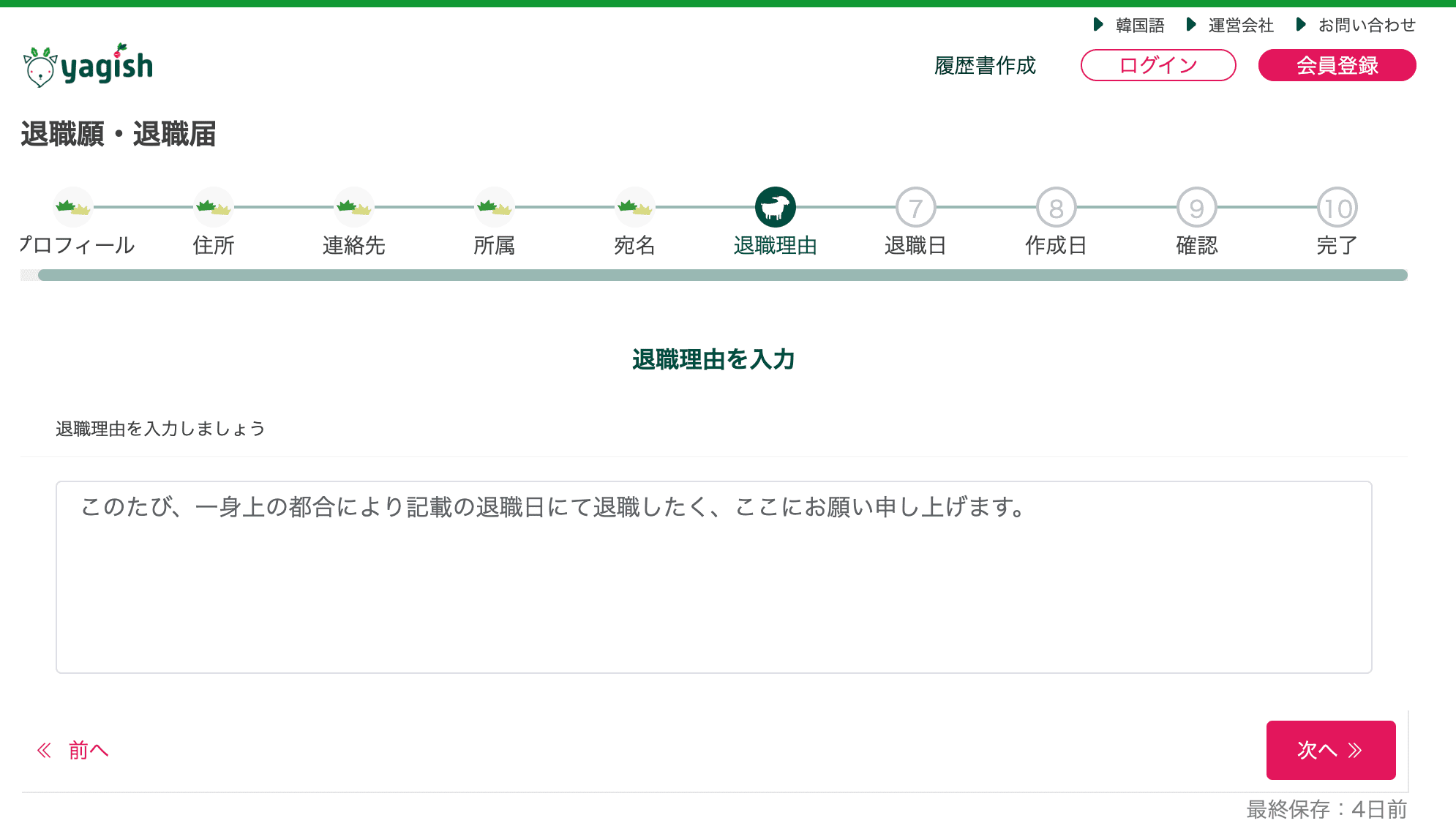

退職届テンプレートで例文をそのまま使える

以下の画像は退職願・退職届のテンプレートですが、

退職理由も例文を活用してより簡単に書くこともできます。

退職届は初めて書く場合は書き方もわからないですし、

特に手書きやWordなどで書こうとすると大変です。

ですがこのようにテンプレートを使うなどするとより簡単に書くことができます。

Yagishを使うと、より簡単に退職届を書くことができます。

無料で使えるので、まずは一度試し、

退職届を作成してみてくださいね。

>より簡単にプロフェッショナルな退職届が書ける!Yagishを見てみる♪(公式サイトへ)

退職願・退職届の折り方と封筒の書き方・入れ方のポイント

退職願や退職届を提出する際は、書類をまず折って入れます。さらに封筒の書き方や入れ方にもマナーがあります。

ここでは、退職願・退職届を入れる封筒の正しい書き方と、書類の入れ方について詳しく解説します。

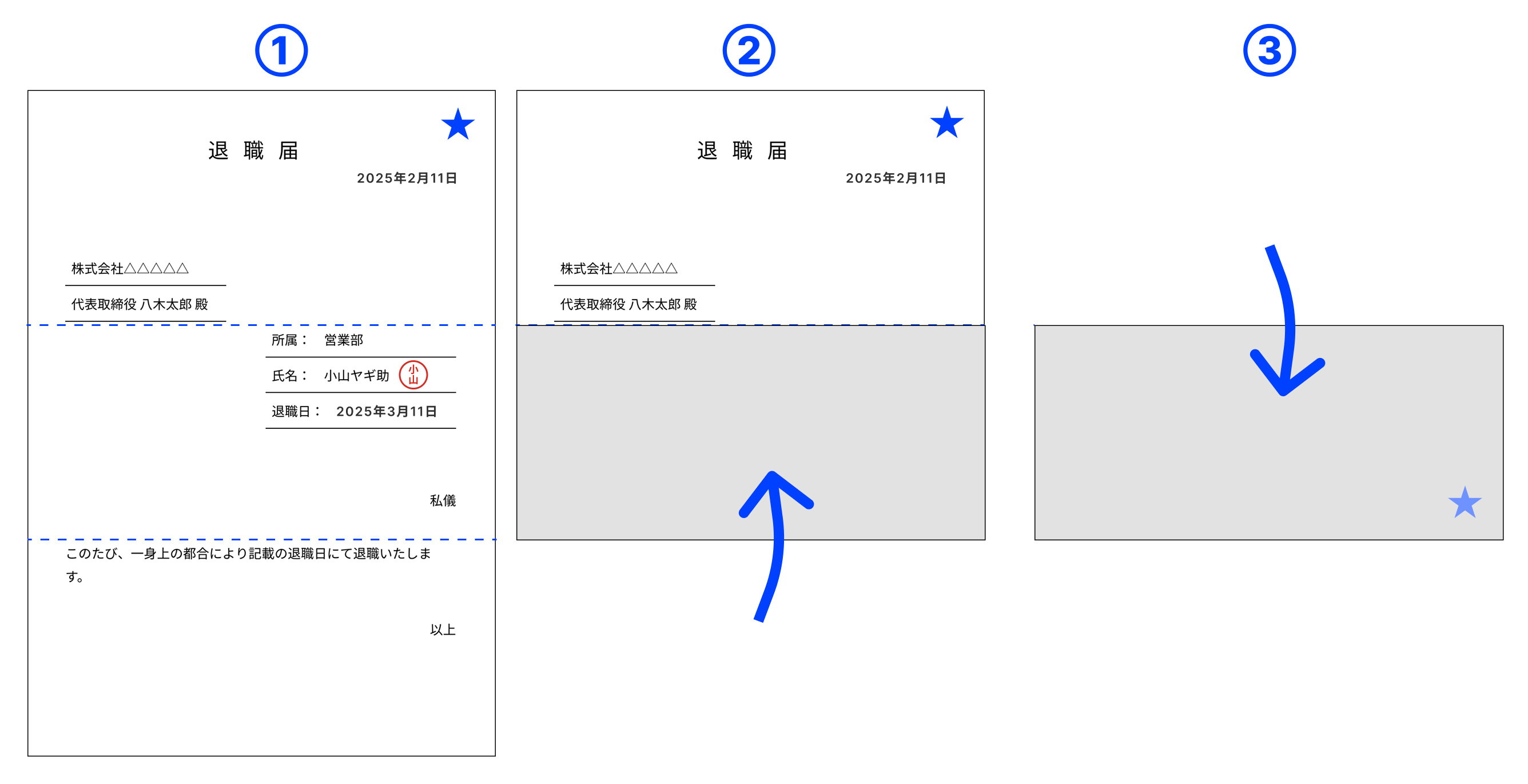

退職届等の折り方

この画像を参考にしながら、以下のようにおります。

- 均等になるように折り目を確認

- 下から3分の1折り上げる

- 上から残りの3分の1を折り重ねる

退職届を入れる封筒の書き方

封筒の表面

退職願」「退職届け」を書きます。

封筒に記入する際は、黒のボールペンが望ましいです。

封筒の裏

封筒の裏面には、提出者の所属部署と氏名を記載します。

退職願・退職届を出す流れと誰に渡すか

退職を決意したら、退職願や退職届を提出する必要があります。しかし、いつ、誰に、どのように伝えれば良いのか悩む方も多いでしょう。

会社を辞める(退職する)時の一般的な流れ

会社を退職する際の一般的な流れは以下のようになります。

- 退職の意思を直属の上司に口頭で伝える

- 正式な書面として退職願または退職届を提出

- 提出後は会社からの指示に従って、引き継ぎ作業や各種手続きを進める

- 退職日に、会社の備品の返却や社員証の返却などを行う

退職したい日の1ヶ月前には言う

多くの企業では、就業規則で「退職の1ヶ月前までに申し出ること」と定められています。法律上は民法で「2週間前の申し出」で退職できるとされていますが、実務上は1ヶ月前の申し出が一般的です。

ただし、あまりに早く伝えすぎると、退職までの期間が長くなり、職場の雰囲気が気まずくなる可能性もあります。

退職したい日の1〜2ヶ月前が、一般的には適切なタイミングと言えるでしょう。

>退職を伝える最適なタイミングは?上司や同僚に伝える、円満退職のポイント

2ヶ月前程には相談を始めた方が無難

特に責任ある立場にある場合や、専門性の高い業務を担当している場合は、2ヶ月前程度から退職の相談を始めることをおすすめします。これにより、会社側も十分な引き継ぎ期間と後任者の選定・育成時間を確保することができます。

伝えた後、退職の2週間前などにすること

退職の意思を伝えた後、実際の退職日の約2週間前になると、具体的な退職準備に入ります。

まず、引き継ぎ書類の作成と完成を目指します。

担当業務の詳細、顧客情報、取引先との関係、システムの操作方法など、後任者が困らないように詳細に記録しておきましょう。

また、社内の備品や貸与品(PCやスマートフォン、制服など)の返却準備を始めます。

さらに、取引先や関係者への挨拶回りのスケジュールを組みます。長年お世話になった取引先には、可能であれば直接挨拶に行くことが望ましいでしょう。

>退職時の引継ぎをスムーズに行う基本やポイントを徹底解説!トラブルにならないコツ

>【18の例文付き】退職理由の上手な伝え方は?上司が納得・好印象を与えるコツ

退職日にすること

いよいよ退職日を迎えたら、最終的な手続きと挨拶を行います。

まず、社員証やセキュリティカード、会社の鍵など、会社の資産に関わるものをすべて返却します。また、会社のPCやスマートフォンなどの電子機器も返却し、個人データは事前に削除しておきましょう。

次に、人事部で最終的な退職手続きを行います。退職金の振込先確認や健康保険証の返却、離職票の受け取りなどが主な手続きです。離職票は失業保険(雇用保険の失業等給付)を受け取る際に必要となるため、必ず受け取っておきましょう。

また、上司や同僚への最後の挨拶も大切です。

>退職時の挨拶メールの書き方|宛先別や社内外の例文、マナーを徹底解説!

誰に言うべき?

退職の意思を伝えるのは重要なステップですが、誰に最初に伝えるべきかで悩む方も多いでしょう。

部署の直属の上司に退職の旨を伝える

退職の意思を最初に伝えるべき相手は、原則として直属の上司です。

退職の意思を伝えた後は、上司の指示に従って社内の他の関係者や社外の関係者にも適切なタイミングで伝えていくことになります。

>退職するときに引き止められない理由13選|伝え方のコツや事前準備などを徹底解説

退職願・退職届を出す時期的な良いタイミングは?

退職を決意したら、いつ退職願や退職届を提出するべきか悩む方も多いでしょう。会社の規定や状況によって最適なタイミングは異なりますが、一般的なガイドラインをご紹介します。

退職の最適なタイミング

最適なタイミングとしては、以下のようなことが目安となります。

- 1ヶ月前の予告が必要とされることが多い

- 業務の繁忙期はできるだけ避けるべき

- 引き継ぎのことも考慮

また、月末での退職が多く選ばれています。これは給与計算や社会保険の手続きなどの事務手続きがスムーズに行えるためです。

>退職を伝える最適なタイミングは?上司や同僚に伝える、円満退職のポイント

>在職中の転職活動での履歴書の書き方ガイド|現在に至る、退職予定日、以上など

ボーナスをもらった後でも良い?

「ボーナスをもらってから退職するのはマナー違反ではないか」と悩む方も多いですが、法律上は問題ありません。ボーナスは過去の労働に対する対価でもあり、受け取る権利があります。

ボーナス後に退職する場合は、退職の理由を明確に説明し、引き継ぎなどを丁寧に行うことで、できるだけ会社に迷惑をかけないよう配慮しましょう。

ボーナス支給後の退職は意外に多い

なお、年度末の3月や9月のボーナス支給後は退職者が増える傾向にあります。

結論としては、ボーナス後の退職は必ずしも悪いことではありませんが、できるだけ早めに退職の意向を伝え、円満な形で退職できるよう配慮することが重要です。

>支給日前に退職、退職予定だとボーナスはもらえない?ベストな退職時期とは?

退職後にやるべき手続き

退職して一息ついた後も、まだやることがあります。

以下の記事もご参考ください。

雇用保険の給付

雇用保険の給付を受けるために、特に重要なこと

として、以下のページにも詳しく記載されています。

退職届、退職願のよくある質問

退職を考える際には、さまざまな疑問や不安が生じるものです。ここでは、退職届や退職願に関してよくある質問と回答をまとめました。スムーズな退職プロセスのために、参考にしてください。

退職を引き止められたらどうすれば良い?

引き止めの内容が魅力的で、自分のキャリアプランに合致するなら、残る選択肢も検討する価値があります。

そうでない場合は、退職の意思が固いことを丁寧に伝えましょう。

感謝の言葉を添えて、円満な関係を維持するよう心がけましょう。

>退職するときに引き止められない理由13選|伝え方のコツや事前準備などを徹底解説

>【ケース別】退職や転職で引き止められた時の断り方は?相手側がしつこい時の対処法

本当に辞めるべきかわからない時はどうする?

まず、退職を考えるきっかけとなった問題点を具体的にリストアップします。それらの問題が一時的なものか、構造的なものか、解決可能かを分析しましょう。また、現在の会社に残るメリット・デメリットと、退職するメリット・デメリットを書き出して比較することも効果的です。

さらに、信頼できる第三者(家族、友人、キャリアコンサルタントなど)に相談するのも一つの方法です。客観的な視点からのアドバイスが得られるでしょう。

退職願、退職届はパソコンか手書きどっちがいい?

結論、どちらでも構いません。

ですが最近は、パソコンの方がより一般的になってきています。

ただ、手書きの場合は誠意や真摯さが伝わりやすいというメリットもあります。

会社にて指定がない場合は、自分が丁寧に作成できる方法を選ぶと良いでしょう。

退職届や退職願はメール送信してもいい?

退職届や退職願はメールで送っても法律上は大丈夫ですが、紙の書類として直接提出する方がマナーとしては良いでしょう。

まず、退職届は公式な書類であり、法的な意味合いを持つことがあるため、署名や捺印のある紙の書類が求められることが多いです。

メールで提出する場合でも、正式な文書を添付ファイルとして送付し、本文にも退職の意思と提出書類の説明を明記するなど、丁寧な対応を心がけましょう。

退職届が受理されない、退職させてもらえない場合どうする?

日本の法律上、労働者には退職の自由が保障されており、会社の承認がなくても法律上は退職可能です。

口頭または書面で意思を伝えたうえで、2週間後には退職できます。

また、退職届が受理されない場合は、さらに上の上司や人事部と冷静に話し合いましょう。

そして、トラブルを避けるために証拠を残し、必要に応じて労基署に相談しましょう。

転勤したくないから退職するのはどう?

転勤命令を受けたが応じたくないという理由での退職は、決して珍しいことではありません。特に家族の事情や健康上の理由がある場合は、十分に理解される退職理由となります。

退職前に有休消化はできる?

退職前の有給休暇(有休)消化は、労働者の権利として法律で保障されています。

ただし、会社の繁忙期などを避けることで円満な退社になります。

そのため、有休消化と業務引継ぎのバランスを考えた提案をすることが大切です。

>退職する時に有給休暇を消化する方法は?起こりうる有休のトラブルと対処の方法

退職代行を使ってもいい?

退職代行サービスの利用は法律上禁止されていないので、使っても基本は大丈夫です。ですが、いくつかの注意点があります。まず、代行できるのは「退職の意思表示」のみであり、退職金の交渉や有給休暇の消化交渉などの法律行為は、弁護士法により弁護士以外が行うことはできません。

また、退職代行を利用すると、直接対話する機会がなくなるため、円満な退職とはならない可能性が高くなります。

>退職代行業者を使われたら?企業が取るべき6つのステップと予防策

退職届提出後は社内、社外で退職の予定を伝えてもいい?

退職届が正式に受理され、退職日が確定してから、情報を共有し始めるべきです。上司との話し合いで退職の合意が得られても、正式な手続きが完了するまでは公にしないほうが無難です。

社内への報告順序としては、まず直属の上司に相談し、退職届を提出した後、部署の責任者や人事部との調整を経て、チームメンバーや協力する他部署のメンバーに伝えるという流れが一般的です。会社によっては、上司や人事部から公式アナウンスがあるまで待つよう指示される場合もあります。

退職願等々を出した後にやっぱり辞めたくないと言うのはあり?

会社側が同意すれば退職願や退職届の撤回は可能です。退職願はあくまで「願い」ですので、受理されるまでは比較的撤回しやすいといえます。一方、退職届は正式な意思表示となるため、提出後の撤回はより慎重な対応が必要です。

>20代で転職すべきか迷ったら考えるべき4つのこと|転職の基準と2人の実際の体験談

>残業80時間?新卒で入った会社を1年で辞めた人の実際の体験談【インタビュー形式】

自己都合退職とは?

自己都合退職は、労働者自身の意思で退職する場合です。

転職、結婚、出産、介護、体調不良など、個人的な理由による退職がこれに当たります。この場合、雇用保険の失業給付(基本手当)は退職後3ヶ月の給付制限期間があり、その後支給が開始されます。

会社都合退職とは?

会社都合退職は会社の都合で退職する場合です。

具体的には以下のようなものがあります。

- 倒産や事業縮小による解雇

- リストラや人員整理

- 契約期間満了による雇い止め

- 労働条件の大幅な変更(給与の大幅削減、遠隔地への転勤命令など)による退職

会社都合退職の場合、失業給付の給付制限期間はなく、退職後7日間の待機期間を経て支給が開始されます。

>会社都合退職とは何?自己都合退職との違い、メリットデメリット、失業保険や退職金も解説!

会社都合でも退職届はいる?

会社都合による退職(解雇、雇い止め、リストラなど)の場合、基本的には会社側から解雇通知書などの書面が交付されるため、労働者側から退職届を提出する必要はありません。しかし、状況によっては退職届が必要なケースもあります。

退職のための仕事の引き継ぎ方法

退職が決まったら、最後まで責任を持って仕事を完了させ、スムーズに引き継ぎを行うことが大切です。

上司や同僚と共に引き継ぎ等を行う

退職が正式に決まったら、まずは引き継ぎ計画を立てましょう。

まず、現在担当している業務を全てリストアップしましょう。日常業務だけでなく、定期的に発生する業務や特殊な状況での対応なども含めると良いでしょう。

取引先や社内への挨拶

長く関わってきた取引先や社内の関係者には、退職の挨拶を行うことがビジネスマナーとして重要です。突然の連絡が途絶えると、相手に不信感を与えかねません。取引先への挨拶は、可能であれば直接訪問するのが最も丁寧です。

退職時の税金や年金等の手続き

退職時には、さまざまな手続きが必要になります。主に会社側で手続きを行ってくれますが、自分でも把握しておくべき内容があります。

まず、源泉徴収票と退職証明書を必ず受け取りましょう。源泉徴収票は確定申告や次の就職先での手続きに必要となる重要な書類です。

健康保険については、次の就職先が決まっている場合は新しい会社で加入手続きを行いますが、すぐに再就職しない場合は国民健康保険への切り替えが必要です。

年金については、厚生年金から国民年金への切り替え手続きが必要です。こちらも市区町村の役所で手続きを行います。

退職挨拶メールを送る

退職の最終段階として、社内の関係者や取引先に退職挨拶メールを送ることがあります。適切なタイミングと内容で送ることが重要です。

いつ送るか

退職挨拶メールは、一般的に退職日の1週間前から3日前頃に送るのが適切です。

宛先

メールの宛先は、直接業務でやり取りのあった方を中心に選びましょう。CC(カーボンコピー)には上司や後任者を入れておくと、今後の連絡先としても役立ちます。

>退職時の挨拶メールの書き方|宛先別や社内外の例文、マナーを徹底解説!

まとめ

退職届・退職願の正しい書き方は、会社との良好な関係を維持する上で重要です。本記事では、退職願・退職届・辞表の違い、適切な書式やテンプレート、提出の流れなどを詳しく解説しました。退職を考える際は、まず就業規則を確認し、少なくとも1ヶ月前、できれば2ヶ月前には上司に相談を始めることをおすすめします。

書類は手書きが基本ですが、会社によってはパソコン作成も可能です。また、退職後の手続きや引き継ぎも計画的に行いましょう。退職は人生の転機となりますが、適切な手続きと準備を行うことで、次のステップへスムーズに進むことができます。

▼無料で作成、PDFも受け取れる!オンラインで退職届作成ならYagish▼

退職や履歴書関連の記事もまとめてチェック♪

>職務経歴書と履歴書での「退職理由・転職理由」の書き方徹底解説!例文付き

>履歴書の書き方完全ガイド|見本付きで履歴書作成方法を全て解説!

>[全10種]履歴書無料テンプレートPDFダウンロード!スマホ・PCで作成可能

>職務経歴書の書き方完全ガイド|職種別の例文・見本や無料テンプレートで作成

>履歴書の志望動機の書き方完全解説|20種以上の職種別例文付き、書き出しのコツやNG例も

ビジネスマナーの関連記事もチェック♪

・ビジネスメールを送る時の正しい書き方!基本、例文、返信のマナーを徹底解説

・ビジネスマナーの基本を徹底解説!名刺交換、電話、メールなど全てを網羅

・ビジネスで使われる敬語の使い方・表現一覧をご紹介!(尊敬語、謙譲語、丁寧語)

面接関連の記事も退職後のためにまるっとチェック♪

>中途採用面接でよくある質問40選と回答例文|服装やマナー、面接の流れも。

監修者:島伸明

株式会社Yagishの取締役CMO。履歴書作成サービス「Yagish(ヤギッシュ)」の成長を牽引し、2024年には800万UUを突破、会員登録者数160万人を達成するなど、日本のキャリア支援市場で高い実績を誇る。大手企業での新規事業・海外事業に加え、複数の企業で取締役を歴任。事業企画、EC、エンタメ、ゲーム開発、マーケティング、コンサルティングと多岐にわたる分野で豊富な経験を持ち、キャリア形成に深い知見を持つ。

タグから見つけるTAGS

- AI面接練習 (1)

- popular (1)

- Yagishのサービス (1)

- エンジニア (16)

- キャリア (3)

- キャリアセンター (1)

- バイトパート向け履歴書の書き方 (2)

- ビジネスマナー (16)

- ビジネス用語 (3)

- メール (23)

- ヤギオファー (3)

- ヤギッシュ (4)

- ヤギッシュの使い方 (1)

- 中途 (17)

- 中途向け履歴書の書き方 (3)

- 事務職 (5)

- 人気記事 (0)

- 保育士 (7)

- 公務員 (1)

- 営業 (2)

- 履歴書 (72)

- 履歴書学歴 (1)

- 志望動機 (38)

- 悩み (6)

- 新卒 (41)

- 新卒向け履歴書の書き方 (4)

- 派遣 (1)

- 看護師 (1)

- 第二新卒 (6)

- 職務経歴書 (12)

- 英語 (4)

- 転職 (7)

- 辞めたい (3)

- 退職 (18)

- 退職代行 (2)

- 退職届 (0)

- 退職届・退職願 (8)

- 送付状 (1)

- 逆質問 (1)

- 面接 (16)

ノウハウ一覧

ノウハウ一覧