2025.06.13

【保存版】退職届に適した用紙とサイズの選び方|書き方・折り方・封筒のマナーも網羅

「退職届はどんな用紙を使うの?」

「白い紙なら何でもいいと思っていたけど・・・」

と退職届を作成しようとしたら、用紙選びに悩んでいませんか。

- どのサイズがビジネスマナーとして正解?

- 手書きとパソコン印刷、どちらが望ましい?

- コンビニや100均の用紙でも問題ないの?

退職届の提出は社会人として最後の印象を左右する重要な場面です。

用紙選びひとつで、相手に与える印象が大きく変わることもあります。

この記事では、退職届に適した用紙の種類・サイズ・購入場所・封筒の選び方まで、ビジネスマナーに沿ってわかりやすく解説します。

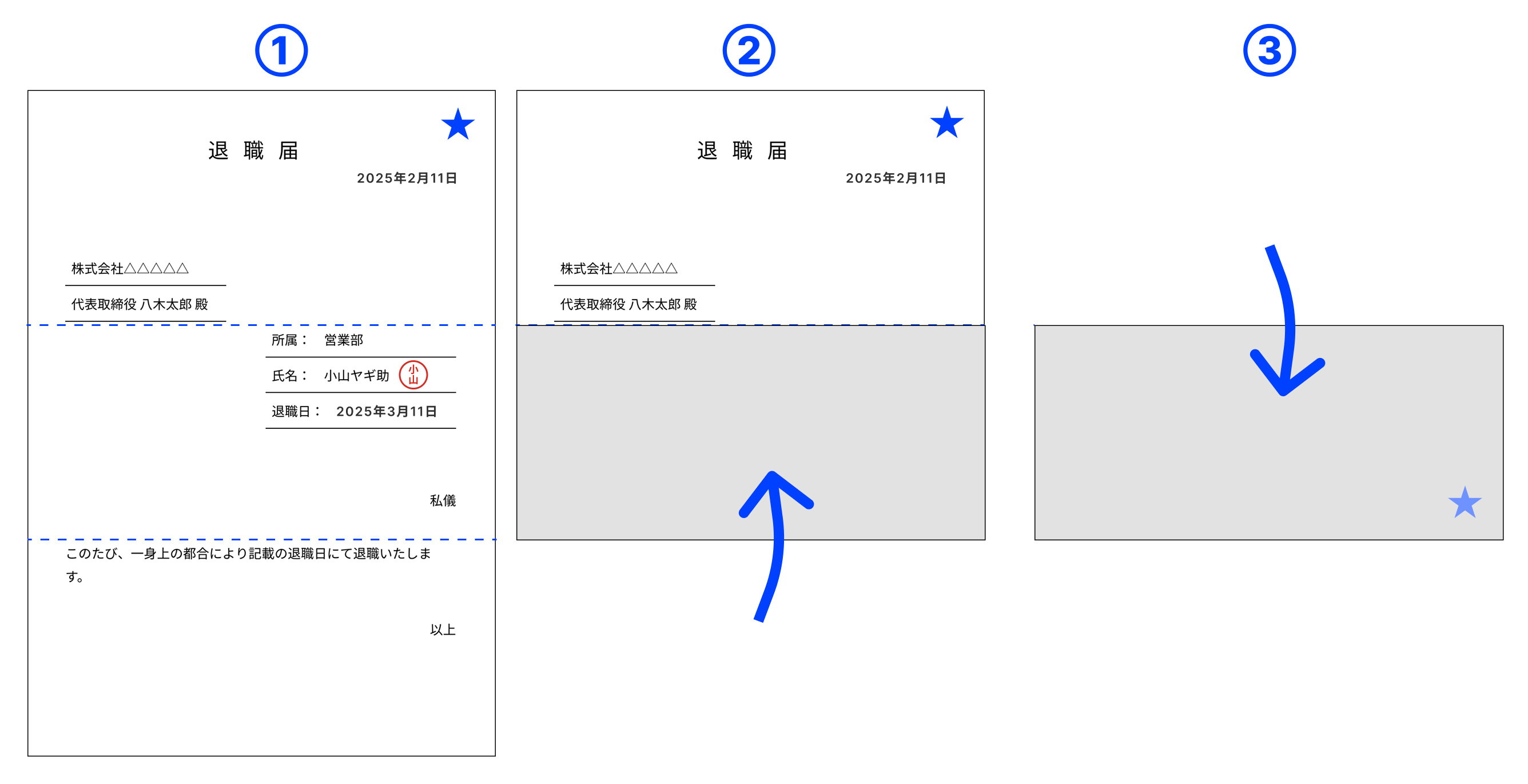

【無料】A4サイズの退職届・退職願のテンプレート

まず、A4サイズでの退職届・退職願のテンプレートです。ご利用ください。

【無料】A4サイズの退職願・退職届テンプレート(縦書き・横書き)(PDFダウンロード可能)

退職願テンプレート・フォーマット

退職届テンプレート・フォーマット

退職届の用紙はどれを使う?

退職届を提出する際、用紙選びは社会人としての印象を左右する要素です。

どの用紙を使うか以下、表にしました。

| 用紙の種類 | 適用度 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 白無地便箋 | ◎ | 最も正式、自由な配置 | 文字配置に技術が必要 |

| 罫線入り便箋 | ○ | 文字が揃いやすい | 罫線の色・太さに注意 |

| コピー用紙 | ○ | 入手しやすい、印刷可能 | 品質の選択が重要 |

| 専用用紙 | ○ | 記入欄が明確 | シンプルなデザインを選択 |

ここでは、退職届に適した用紙の種類と特徴について詳しく解説します。

白無地の便箋(罫線なし)

白無地の便箋は退職届に最も適した用紙として広く推奨されています。

罫線がないため、手書きの場合でも文字の配置を自由に調整でき、美しい仕上がりを実現できます。

薄すぎる用紙は安っぽい印象を与えるため、厚みのあるしっかりとした紙質のものを選択しましょう。

文字の配置に不安がある場合は、下敷きとして罫線入りの用紙を重ねて書くことで、きれいな文字配置を保つことができます。

罫線入りの便箋

罫線入りの便箋も退職届の用紙として使用可能です。

特に手書きで作成する場合、文字の大きさや行間を均等に保ちやすいという利点があります。

ただし、罫線の色や太さには注意が必要で、薄いグレーや薄いブルーなど、目立ちすぎない色の罫線を選びましょう。

濃い色の罫線や太い罫線は、文字が読みにくくなったり、カジュアルな印象を与える可能性があります。

一般的には、7mm程度の行間隔で薄い罫線が入った便箋が適しています。

コピー用紙

コピー用紙は手軽に入手できる用紙として、退職届の作成に使用されることがあります。

特にパソコンで作成する場合、一般的なA4コピー用紙を使用することが多くなります。

コピー用紙を使用する場合は、品質の高いものを選び、安価で薄いコピー用紙は、裏写りしやすく、折り目が付きやすいという問題があります。

また細かな注意点として、あまりに白すぎる用紙は眩しく感じられることがあるため、自然な白色の用紙を選ぶことをお勧めします。

退職届専用の用紙やテンプレートの活用

市販されている退職届専用の用紙は、適切なサイズと罫線が予め設定されており、初心者でも美しい退職届を作成しやすい利点があります。

退職届専用の用紙は、記入欄や署名欄が明確に示されていることが多く、記入漏れを防ぐ効果もあります。

装飾が過度に施されたものや、カラフルなデザインのものは、ビジネス文書として不適切なため避けてください。

会社指定の用紙

一部の企業では、退職届の提出に際して特定の用紙やフォーマットを指定している場合があります。

この場合は、必ず会社の指定に従う必要があります。

会社指定の用紙がある場合は、電子フォーマットでの提出を求められる場合もあり、人事部や総務部に確認を取ってください。

指定された用紙以外を使用すると、再提出を求められる可能性があります。

>退職届の日付は提出日?退職日?失敗しない書き方の見本や注意点を解説

退職届に適した用紙のサイズは?

退職届を作成する際、用紙のサイズ選びは提出時の印象を左右する重要な要素です。

一般的なビジネス文書のマナーに従い、適切なサイズを選択することで、人事担当者に良い印象を与えることができます。

A4サイズを選ぶ

退職届にはA4サイズ(210mm×297mm)の用紙を使用するのが最も適しています。

これは現在の日本のビジネス文書における標準サイズであり、多くの企業で採用されている規格です。

A4サイズが推奨される理由として、書類管理のしやすさが挙げら、人事部門では従業員の各種書類を統一的に管理しており、A4サイズで統一されていることが一般的です。

退職届をA4サイズで作成する場合、文字数や行数に余裕があるため、必要事項を読みやすく配置できます。

B5サイズでも良いケース

B5サイズ(182mm×257mm)の用紙も、会社から指定があった場合に使用可能です。

従来から日本の文書作成ではB5サイズが多用されており、特に年配の管理職や人事担当者には馴染みのあるサイズとして受け入れられることがあります。

またB5サイズを使用する場面として、退職届の内容が簡潔でA4サイズでは余白が多すぎると感じるときの選択肢となります。

ただし、現在多くの企業がA4サイズでの統一を図っているため、B5サイズを選択する前には、会社の書類管理システムや保管方法を確認することが重要です。

適さないサイズ

退職届の作成において適さない用紙サイズがあり、ビジネスマナーに反するだけでなく、書類処理に支障をきたす可能性があります。

| 用紙サイズ | サイズ詳細 | 適さない理由 |

|---|---|---|

| A3サイズ | 297mm×420mm | 大きすぎて書類管理が困難、印象が悪い |

| B4サイズ | 257mm×364mm | 一般的でなく、ファイリングに適さない |

| A5サイズ | 148mm×210mm | 小さすぎて記載内容が制限される |

| レターサイズ | 216mm×279mm | 日本の標準規格でない |

A3やB4といった大判サイズは、図面や大型の資料に使用されるものであり、退職届のような簡潔な文書には不適切です。

一方、A5サイズのような小さな用紙は、必要事項を記載するスペースが不足する可能性があります。

レターサイズやリーガルサイズなどの海外規格の用紙も、日本の企業では一般的でないため使用を避けるべきです。

企業の慣習や書類管理に配慮し、適切なサイズを選択することで、円滑な退職手続きにつながります。

>退職届に印鑑は必要?シャチハタなど印鑑の種類や失敗した時の対処法を解説

退職届の用紙はどこで入手する?

退職届の用紙は身近な場所で簡単に入手できます。

それぞれの入手方法にはメリットとデメリットがあるため、自分の状況に合った方法を選択することが重要です。

文具店や書店で購入する場合

文具店や書店では、退職届専用の便箋や封筒セットが販売されています。

| 店舗タイプ | 価格帯 | 品質 | 種類 |

|---|---|---|---|

| 大型文具店 | 300-800円 | 高品質 | 豊富 |

| 書店 | 500-1200円 | 高品質 | 書籍付きセット中心 |

| 街の文具店 | 200-500円 | 標準 | 基本的な種類 |

東急ハンズ、ロフトなどの大型文具店では、ビジネス文書用の高品質な便箋を豊富に取り揃えています。

文具店で購入するメリットは、用紙の質が高く、正式な退職届にふさわしい品格のある仕上がりになることです。

書店では、退職届の書き方解説書とともに用紙が付属している商品も販売されています。

100均で購入する場合

ダイソー、セリア、キャンドゥなどの100円ショップでも、退職届に使用できる便箋を低価格で購入できます。

100均の用紙は品質がやや劣る場合がありますが、退職届として十分に使用できるレベルです。

特にダイソーでは「ビジネス便箋」として、やや厚手の用紙を販売しており、正式な文書にも適しています。

ただし、用紙の厚さや白さにばらつきがある場合があるため、購入前に品質を確認することをおすすめします。

コンビニで購入する場合

コンビニでは、ビジネス向けの便箋や封筒を24時間いつでも購入できます。

マルチコピー機を使って、自作の退職届をその場で印刷することも可能です。

急ぎの場合に便利ですが、用紙の種類や品質は限られています。高品質な用紙を求める場合は、他の購入方法がおすすめです。

ネットでダウンロードする場合

ネット上では、多数の退職届テンプレートが無料で提供されています。

ネットダウンロードの最大のメリットは、豊富な種類から選択できることです。

縦書き、横書き、シンプルなデザイン、罫線入りなど、様々なスタイルのテンプレートが用意され、自宅で編集・印刷できるのが手軽です。

ダウンロード後は、自宅のプリンターで上質紙に印刷することで、品質の高い退職届を作成できます。

自宅のコピー用紙を使う場合

自宅にあるコピー用紙を使用することも可能ですが、注意点があります。

一般的な薄手のコピー用紙よりも、厚手の上質紙を選択することが重要です。

コピー用紙を使用する場合は、最低でも80g/㎡以上の厚さがある用紙を選びましょう。

自宅の用紙を使用する際は、インクジェットプリンターで印刷する場合は、文字のにじみや用紙の反りに注意が必要です。

>履歴書をコンビニや家で印刷|プリンターの用紙サイズや簡単印刷方法を解説!

退職届の用紙を入れる封筒の選び方(色・サイズ)

退職届を提出する際の封筒選びは、ビジネスマナーにおいて真摯な姿勢を示すことができます。

封筒の色は白色が基本で、茶色や色付きの封筒は避け、必ず白無地の封筒を選択してください。

| 用紙サイズ | 適切な封筒サイズ | 封筒の種類 |

|---|---|---|

| A4サイズ | 角形A4号または角形2号 | 白無地封筒 |

| B5サイズ | 角形3号 | 白無地封筒 |

封筒の種類については、高級な封筒を使用する必要はありませんが、安っぽく中身が透けて見えない封筒を選びましょう。

退職届は機密性の高い書類であるため、外部から内容が見える可能性のある封筒は不適切です。

>封筒の「履歴書在中」「応募書類在中」の違いや書き方、必須かどうか等を徹底解説

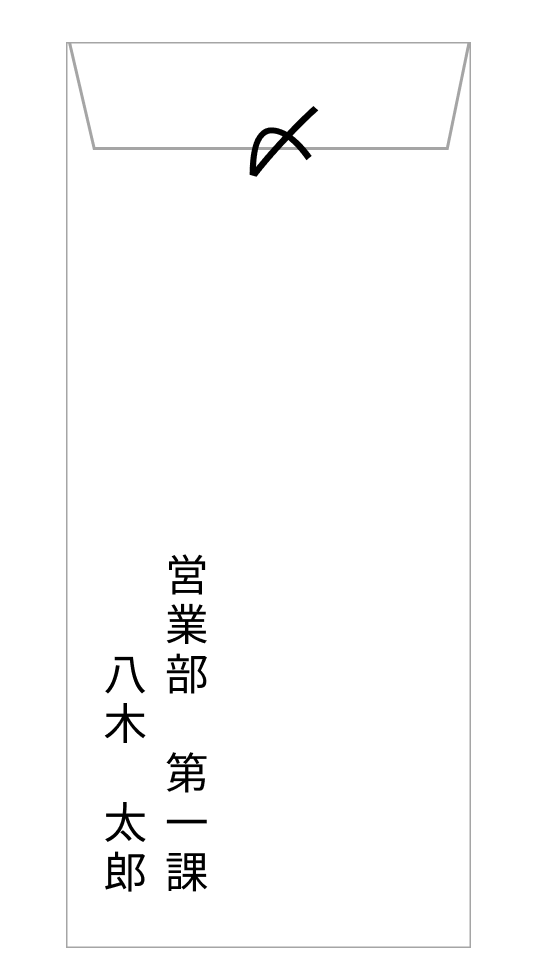

封筒の表書き・裏書きの正しい記載例

封筒の表書きと裏書きには、決められた書き方があるので、ビジネスマナーとして覚えておきましょう。

各箇所に分けて解説します。

封筒の表面中央

「退職届」と縦書きで記入します。

文字は楷書体で丁寧に書き、封筒の中央よりもやや上の位置に配置します。

封筒の裏面左下

提出者の所属部署と氏名を記入します。

まず所属部署名を書き、その下に氏名を記載します。

例えば「営業部 田中太郎」のように記入します。日付は記入しないのが一般的です。

封筒に記入する際は、黒のボールペンまたは万年筆を使用してください。鉛筆やシャープペンシル、消せるボールペンは使用しないでください。文字が薄くなったり消えたりする可能性があるためです。

封筒の封

のり付けを行い、封じ目に「〆」または「封」と記入します。

セロハンテープやホッチキスでの封印は避け、必ずのりを使用してください。

>退職届・退職願の書き方完全ガイド|テンプレート、手書き例文、辞表との違い

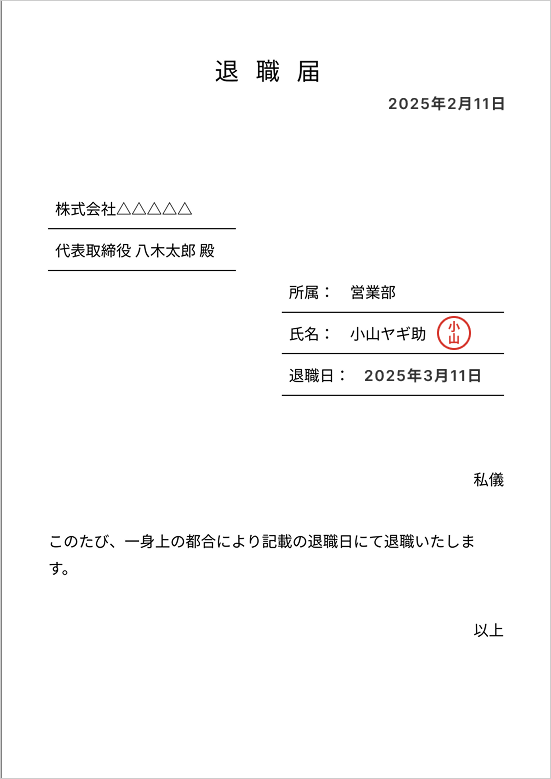

封筒に退職届を入れる際の折り方と注意点

退職届を封筒に入れる際の折り方には、正しい手順があります。

一般的に退職届の用紙にふさわしいA4・A5に分けて解説します。

A4サイズの用紙を使用した場合

A4サイズの用紙は、三つ折りにするのが一般的です。

まず用紙の下部分を上に向かって折り、次に上部分を下に向かって折り重ねます。

この際、折り目はしっかりとつけ、用紙がずれないよう注意してください。

B5サイズの用紙の場合

B5サイズの用紙は、二つ折りまたは三つ折りのいずれかを選択できます。

封筒のサイズに合わせて、用紙が封筒内で無理なく収まる折り方を選んでください。

用紙を折るときの注意点

折る際の注意点として、用紙の文字が書かれている面を内側にして折ることが重要です。

万が一封筒が開いてしまった場合でも、内容が直接見えることを防げます。

折り目は定規などを使って丁寧につけ、曲がったり不揃いになったりしないよう注意しましょう。

封筒に入れる際は、受け取った相手が封筒から取り出す際に、自然な形で読むことができるよう、折った用紙の上端が封筒の上部に向くように配置します。

郵送する場合の封筒と添え状の用紙選び

退職届を郵送で提出する場合は、通常の手渡しとは異なり、郵送時の封筒選びと添え状の準備が必要です。

郵送用の外封筒は、退職届を入れた封筒よりも一回り大きいサイズを選択します。

例えば、退職届が角形2号の封筒に入っている場合、外封筒は角形1号を使用します。この二重封筒方式により、書類の機密性を高めることができます。

郵送の際は、普通郵便ではなく簡易書留または一般書留を利用することをお勧めします。

外封筒の宛先について

人事部宛または直属の上司宛に記入します。

「○○株式会社 人事部 御中」または「○○株式会社 営業部 部長 ○○様」のように正しい敬語を使用してください。

差出人の住所と氏名は、外封筒の裏面左下に記入し、現住所を正確に記載し、郵便番号も忘れずに記入してください。

添え状について

郵送時の退職届に同封する重要な書類です。

添え状用の用紙は、A4サイズの白無地の用紙またはビジネス用便箋を使用します。

添え状には、退職届を郵送する旨と簡潔な挨拶文を記載します。

内容は簡潔にまとめ、退職理由の詳細は記載せず、退職届を参照してもらうよう記載するのが適切です。

>退職時の引継ぎをスムーズに行う基本やポイントを徹底解説!トラブルにならないコツ

退職届の用紙に関する注意点

退職届の用紙を選ぶとき、企業風土や業種によって求められる形式は異なります。

ポイントを押さえて、円滑な退職手続きと信頼感のある対応が可能です。

ここでは、退職届の用紙を選ぶ際の注意点について詳しく解説します。

手書きとパソコン印刷、どちらが適しているか

退職届の作成方法については、手書きとパソコン印刷のどちらを選ぶかで悩む方が多くいらっしゃいます。

一般的に、退職届は手書きで作成することが正式とされており、特に伝統的な企業や公的機関では手書きが推奨される傾向があります。

| 作成方法 | 適している企業 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 手書き | 伝統的企業、公的機関 | 誠意が伝わる、本人証明 | 字が読みにくい場合がある |

| パソコン印刷 | IT企業、外資系企業 | 読みやすい、修正が容易 | 署名は手書きが必要 |

手書きの退職届には、誠意や丁寧さが伝わりやすいという利点があり、本人が作成したことの証明にもなるため、法的な観点からも有効性が高いとされています。

一方、パソコンで作成した退職届も現代では広く受け入れられ、文字が読みやすく、修正も容易というメリットがあります。

退職届と退職願の違いに合わせた用紙の選び方

退職届と退職願は似ているようで、実は性質が大きく異なる文書です。

- 退職願は、退職を希望する意思を会社に伝える文書

- 退職届は退職の意思を一方的に通知する文書

退職願の場合は、比較的柔らかい印象を与える用紙を選択することが可能です。

罫線入りの便箋でも問題ありませんし、やや装飾性のある便箋を使用することもできます。

退職届の場合は、より正式な印象を与える白無地の便箋や、シンプルな罫線入りの便箋が適しています。

特に、会社都合ではなく自己都合による退職の場合は、よりフォーマルな用紙を選ぶことで、真剣な退職意思を示すことができます。

退職届は一度出すと取り下げが困難

退職届の最も重要な特徴は、一度提出すると取り下げが困難であることです。

退職届は法的には「退職の意思表示」として扱われ、上司に手渡しした瞬間や、人事部に提出した時点で、退職の意思表示が成立することになります。

用紙についても、一度記入してしまうと修正が困難であることを考慮し、下書きを行ってから清書しましょう。

修正液や修正テープの使用は不適切とされるため、間違いがあれば新しい用紙で書き直す必要があります。

>新卒で「辞めたい」は甘え?退職すべきかどうかの判断ポイントや注意点を解説

退職届の用紙の失敗例と対処法

退職届の用紙選びや記載において、陥りがちな失敗を以下の表にしました。

| 間違いの種類 | 具体例 | 対処法 |

|---|---|---|

| 用紙サイズの誤選択 | A4が標準の会社でB5を使用 | 人事部に確認後、適切なサイズで書き直し |

| 罫線の選択ミス | 白無地が適切なのに罫線入りを使用 | 文字サイズ調整または白無地で書き直し |

| 用紙の品質不良 | 薄すぎる紙や色付きの用紙 | 白色で適度な厚みの用紙に変更 |

| 封筒とのサイズ不適合 | A4用紙を小さな封筒に無理に折り込み | 適切なサイズの封筒を購入 |

最も多い失敗の一つが、「用紙サイズの誤選択」や「封筒とのサイズが合わない問題」です。

A4サイズが標準的である職場でB5サイズの用紙を使用したり、逆にB5が慣例の会社でA4を使用してしまうケースがあります。

またA4サイズの退職届を小さな封筒に無理に折り込んでしまい、折り目が多くなりすぎて見栄えが悪くなる場合が見られます。

退職届の用紙に関するよくある質問

Q.横書きの便箋はNGですか?

A.退職届には縦書きの用紙を使用することが一般的なマナーとされています。

横書きの便箋を使用することは、ビジネス文書としてのフォーマルさに欠ける印象を与える可能性があります。

ただし、事前に人事部門や直属の上司に確認を取り、会社の慣習に合わせることも重要です。

迷った場合は、より正式とされる縦書きの用紙を選択するのが安全な選択といえるでしょう。

Q.用紙に折り目がついてもいいですか?

A.退職届の用紙には、できる限り折り目がない状態で提出することが望ましいとされています。

折り目がついた用紙は、書類としての品格や丁寧さに欠ける印象を与える可能性があります。

持ち運びの際も書類ケースやクリアファイルを使用して折れないよう注意しましょう。

明らかに目立つ折り目や破損がある場合は、新しい用紙に書き直すことをおすすめします。

Q.封筒と用紙のサイズが合っていなくても大丈夫?

A.封筒と用紙のサイズは、適切に組み合わせることが重要です。

サイズが合わない組み合わせは、書類の取り扱いに支障をきたしたり、見た目の印象を損なったりする可能性があります。

| 用紙サイズ | 適切な封筒サイズ | 折り方 |

|---|---|---|

| A4 | 長形3号 | 三つ折り |

| A4 | 角形2号 | 折らずにそのまま |

| B5 | 長形4号 | 三つ折り |

サイズが合わない組み合わせを使用すると、用紙が封筒からはみ出したり、逆に封筒内で用紙がずれ動いたりする可能性があります。

Q.テンプレートの改変はしてもいい?

A.退職届のテンプレートを使用する際は、基本的な書式や必要事項を維持しながら、自分の状況に合わせて適切に修正することは問題ありません。

退職届に必要な基本要素(宛先、退職理由、退職希望日、提出日、署名など)は削除してはいけません。

テンプレートの文言を変更する場合は、ビジネス文書として適切な敬語や表現を使用しましょう。

また、退職理由については「一身上の都合により」という定型文を使用することが一般的で、詳細な理由を記載する必要はありません。

>退職するときに引き止められない理由13選|伝え方のコツや事前準備などを徹底解説

まとめ:退職届の用紙選びで失敗しないために

退職届の用紙選びは、社会人としてのマナーを示す重要な要素です。

白無地の便箋(A4サイズ)を基本とし、手書きで丁寧に記載することが最も適切です。

罫線入りの便箋やコピー用紙でも問題ありませんが、会社指定の用紙がある場合は必ずそれに従いましょう。

封筒は白無地を選び、正しい折り方で用紙を納めることで、円満な退職手続きにつながります。事前準備を怠らず、ビジネスマナーを守った退職届を作成しましょう。

退職するならこれらの記事もまるっとチェック♪

・退職する時に有給休暇を消化する方法は?起こりうる有休のトラブルと対処の方法

・退職届・退職願の書き方完全ガイド|テンプレート、手書き例文、辞表との違い

・職務経歴書と履歴書での「退職理由・転職理由」の書き方徹底解説!例文付き

・在職中の転職活動での履歴書の書き方ガイド|現在に至る、退職予定日、以上など

・中途採用1年で退職はアリ?転職市場の現状と不安解消のポイント

ビジネスマナーも学ぶ♪

・【例文付き】新卒が履歴書をメールで送る際のマナーと書き方、注意点

・「弊社」「当社」「自社」の違いとは?徹底解説!使い分け方、メールでの例文や注意点

・「御社」「貴社」の違い・使い分けを徹底解説!メール・履歴書・面接での使い方ガイド

面接の関連記事もチェック♪

・中途採用面接でよくある質問40選と回答例文|服装やマナー、面接の流れも。

・面接官の心をつかむ!面白い逆質問の例文リスト、NG質問や注意点など

・転職面接のおすすめ逆質問50選|好印象を与える質問例&NG質問を紹介!

・【面接|新卒の逆質問例35選】一次や最終面接で有利に進むポイントと注意点

履歴書作成の関連記事をチェック♪

>履歴書の書き方完全ガイド|見本付きで履歴書作成方法を全て解説!

>【例文付き】履歴書の志望動機の書き方・基本を完全解説!未経験や新卒、転職向けのコツ

>履歴書をPDF化する方法|簡単3ステップ!作成からダウンロードまで

>履歴書の職歴が多くて書ききれない時の7つの対処法と書き方完全ガイド

>[全10種]履歴書無料テンプレートPDFダウンロード!スマホ・PCで作成可能

職務経歴書もチェックしてみよう♪

監修者:島伸明

株式会社Yagishの取締役CMO。履歴書作成サービス「Yagish(ヤギッシュ)」の成長を牽引し、2024年には800万UUを突破、会員登録者数160万人を達成するなど、日本のキャリア支援市場で高い実績を誇る。大手企業での新規事業・海外事業に加え、複数の企業で取締役を歴任。事業企画、EC、エンタメ、ゲーム開発、マーケティング、コンサルティングと多岐にわたる分野で豊富な経験を持ち、キャリア形成に深い知見を持つ。

タグから見つけるTAGS

- AI面接練習 (1)

- popular (1)

- Yagishのサービス (1)

- エンジニア (16)

- キャリア (3)

- キャリアセンター (1)

- バイトパート向け履歴書の書き方 (2)

- ビジネスマナー (16)

- ビジネス用語 (3)

- メール (23)

- ヤギオファー (3)

- ヤギッシュ (4)

- ヤギッシュの使い方 (1)

- 中途 (17)

- 中途向け履歴書の書き方 (3)

- 事務職 (5)

- 人気記事 (0)

- 保育士 (7)

- 公務員 (1)

- 営業 (2)

- 履歴書 (72)

- 履歴書学歴 (1)

- 志望動機 (38)

- 悩み (6)

- 新卒 (41)

- 新卒向け履歴書の書き方 (4)

- 派遣 (1)

- 看護師 (1)

- 第二新卒 (6)

- 職務経歴書 (12)

- 英語 (4)

- 転職 (7)

- 辞めたい (3)

- 退職 (18)

- 退職代行 (2)

- 退職届 (0)

- 退職届・退職願 (8)

- 送付状 (1)

- 逆質問 (1)

- 面接 (16)

ノウハウ一覧

ノウハウ一覧