2025.04.18

退職を伝える最適なタイミングは?上司や同僚に伝える、円満退職のポイント

「退職を伝えるタイミングが分からない」

「上司に言うタイミング、同僚や取引先に言うタイミングとかある?」

などなど困る方は多くいるのではないでしょうか?

- 退職を伝える最適な時期は?

- ボーナスはもらえる?

- 上司に伝えるためのコツ

などなど色々ありますよね。

本記事では、上司に退職の意向を伝える最適な時期や方法、注意点などなどを詳しく解説します。

実践的なポイントから、よくある疑問にも回答、徹底解説します。

円満退職を実現したいなど、今退職を考えている方はぜひ参考にしてみて下さいね。

▼無料で作成、PDFも受け取れる!オンラインで退職届作成ならYagish▼

退職を伝えるタイミングはいつが良い?

退職を考え始めたら、いつ上司や会社に伝えるべきか悩むものです。タイミングが早すぎても遅すぎても問題が生じる可能性があります。この章では、退職の意思を伝える最適なタイミングについて解説します。

退職を伝える時期としては、遅くとも1ヶ月前

一般的に、退職の意思は遅くとも退職予定日の1ヶ月前には伝えるのが望ましいとされています。

民法で定められた退職の申し出期間は2週間前ですが、円満な引き継ぎや業務の調整に必要な時間を確保するためです。

特に、責任のある立場にある方や、専門性の高い業務を担当している場合は、できれば2〜3ヶ月前に伝えることで、後任者の採用や育成の時間を確保できます。会社や周囲のメンバーに迷惑をかけない配慮として、余裕を持った退職の申し出が評価されることもあります。

就業規則を確認

退職を伝える前に、必ず自社の就業規則を確認しましょう。多くの企業では、退職の申し出期限について独自のルールを定めています。法律上の最低期間である2週間よりも長い期間(1ヶ月前や3ヶ月前など)を定めている企業も少なくありません。

就業規則は通常、社内イントラネットや従業員ハンドブックで確認できます。わからない場合は、直接人事部に問い合わせることも一つの方法です。ただし、この段階で退職の意思を明かさずに、一般的な質問として聞くことをおすすめします。

上司にいつ話せるか聞く

退職の意思を伝える際は、上司の時間的・精神的余裕がある状態で話すことが重要です。

まずは「相談したいことがあるのですが、お時間はいつ頂けますか?」などと尋ね、適切な面談の機会を設けましょう。

退職の話は、以下のような状況を避けて行うのが望ましいです。

- 朝の忙しい時間帯や終業直前

- 重要な会議や締め切り直前

- 上司が明らかに疲れている、または機嫌が悪そうな時

理想的なのは、落ち着いて話せる環境で、かつ営業日の中日や週の中日など、上司が後続の対応を考える時間的余裕がある日を選ぶことです。例えば月曜日よりも水曜日、金曜日の夕方よりも午前中の方が適していることが多いでしょう。

また、プライバシーが確保できる場所で話すことも重要です。オープンスペースではなく、会議室や個室を予約しておくと良いでしょう。

退職を伝えるのはできれば繁忙期以外のタイミング

業界や会社の繁忙期に退職の意思を伝えると、会社側の負担が大きくなるだけでなく、あなた自身も円満退職が難しくなる可能性があります。可能であれば、以下のような時期は避けることを検討しましょう:

- 決算期直前や監査の時期

- 新製品の発売や大型プロジェクトの重要局面

- 季節的な業務のピーク時(小売業の年末年始、旅行業の長期休暇前など)

- 部署の人員が既に不足している時期

特に、自分が中心となって進めているプロジェクトがある場合は、一区切りつくタイミングや、後任者への引き継ぎが可能な時期を見計らうことが理想的です。

退職を伝えるのが早すぎると辞めづらくなる?

退職を考えている場合、いつ上司に伝えるべきかというタイミングに悩む方は多いでしょう。

引き止められる可能性

退職の意向を早めに伝えると、上司や会社から引き止められる可能性が高まります。特に業績に貢献している社員や、専門的なスキルを持っている場合、会社側としては簡単に手放したくないと考えるのは自然なことです。

ただ、引き止められる際には、以下のような提案を受けることもあります。

- 給与アップの提案

- ポジションの変更や昇進の提案

- 業務内容の変更

- 社内での異動の提案

これらの提案を受けて心が揺らぐこともあるでしょう。その点に関しては、自分の気持ちに素直になって、意思を固く持ちましょう。

職場で微妙に気まずいこともある

退職の意向を伝えてから実際に退職するまでの期間が長いと、職場の人間関係が微妙に変化することがあります。例えば以下のような状況が生じる可能性があります。

まず、退職予定者として見られることで、重要なプロジェクトから外されたり、新しい情報が共有されなくなったりすることがあります。これは会社にとって自然な対応ではありますが、当事者としては疎外感を感じることもあるでしょう。

さらに、長期間にわたって退職の意向を知られていると、日々の業務へのモチベーション維持が難しくなる場合もあります。「もうすぐ辞めるのだから」という気持ちが生じ、仕事への集中力が低下することも少なくありません。

このような状況を避けるためには、退職の意向を伝える時期を適切に判断することが重要です。一般的には1〜2ヶ月前に伝えるのがバランスの取れたタイミングと言えるでしょう。

>中途採用1年で退職はアリ?転職市場の現状と不安解消のポイント

早く上司に伝えることの良さ・メリット

一方で、退職の意向を早めに伝えることには多くのメリットもあります。特に円満退職を目指す場合は、ある程度余裕を持って伝えることが重要です。

円満退職につながりやすい

退職の意向を早めに伝えることで、会社側に十分な準備期間を与えることができます。これにより、後任者の採用や育成、業務の引き継ぎなどを計画的に進めることが可能になり、会社への配慮が伝わります。

特にチームでプロジェクトを進めている場合や、自分しか対応できない業務がある場合は、早めに伝えることで迷惑をかけることを最小限に抑えられます。例えば、システムエンジニアであれば開発中のプロジェクトの山場を越えた後に伝える、営業職であれば四半期の締めが終わった後に伝えるなど、業務の節目を考慮するとより円満に進めやすくなります。

>ITエンジニア職の受かる志望動機の書き方!経験者、未経験者別の例文、NG例など

>法人営業の履歴書志望動機の書き方と例文|企業への面接での伝え方やコツを解説。

有給休暇の消化や引き継ぎの計画が立てやすい

退職までの期間に余裕があると、有給休暇の消化計画を立てやすくなります。多くの会社では退職時に未消化の有給休暇を買い取る制度はなく、使わなければ失効してしまいます。早めに退職の意向を伝えることで、計画的に有給休暇を消化する時間的余裕が生まれます。

例えば、週に1日ずつ有給休暇を取得したり、最終出社日を前倒しして残りの期間を有給消化に充てたりするなどの調整が可能になります。特に有給休暇が多く残っている場合は、この点を考慮して退職の意向を伝えるタイミングを決めると良いでしょう。

また、業務の引き継ぎについても、時間的余裕があることでより丁寧に行うことができます。引き継ぎ資料の作成や、後任者への業務説明、マニュアルの更新など、通常業務と並行して進める必要がある作業も、焦ることなく進められます。

>退職する時に有給休暇を消化する方法は?起こりうる有休のトラブルと対処の方法

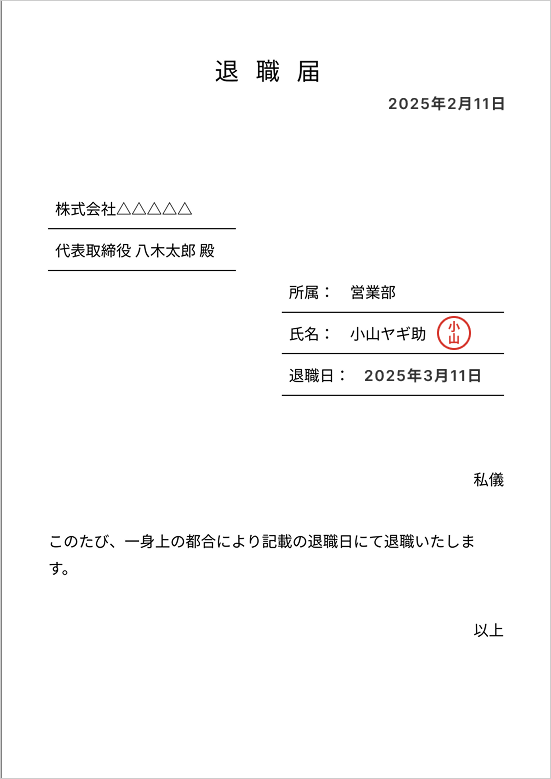

簡単!スマホ・PCで使える無料退職届テンプレート(PDFダウンロード可能)

取引先の企業や同僚に退職を伝える良いタイミングとは

退職を決めたら、上司への報告後、同僚や取引先にも伝える必要があります。円満退職のためには、これらの関係者への伝え方やタイミングも重要です。適切なコミュニケーションをとることで、人間関係を良好に保ちながら次のステップに進むことができます。

同僚に伝えるタイミング

同僚に退職を伝えるタイミングは、上司への報告が完了し、正式に退職が決まってから行うのがベストです。上司に相談なく同僚に先に伝えてしまうと、職場の信頼関係を損なう可能性があります。

同僚への伝え方には、いくつかのアプローチがあります。まず上司と相談し、いつ、どのように職場全体に知らせるかを決めることが大切です。多くの場合、次のようなタイミングが適しています。

・部署内のミーティング時:全員が集まる定例ミーティングの場を活用すると、一度に伝えることができ効率的です。

・個別に伝える:特に親しい同僚や直接的に業務の引き継ぎが必要な人には、個別に時間を取って丁寧に伝えることが望ましいでしょう。

・退職の2〜3週間前:あまり早すぎると長い間気まずい思いをすることもあるため、退職の2〜3週間前が適切なタイミングと言えます。

取引先に伝えるタイミング

取引先への退職の伝え方は、ビジネス関係の継続性を考慮する必要があります。会社としての信頼関係に影響するため、以下のポイントに注意しましょう。

取引先に伝えるタイミングとしては、通常次のようなステップが推奨されます。

・上司と相談後:まず社内で正式に退職が認められた後、取引先への伝達について上司や引継ぎ担当者と打ち合わせをします。

・後任者が決まってから:可能であれば、後任者が決まった段階で、その担当者を紹介しながら伝えるのが理想的です。これにより取引先も安心感を得られます。

・退職の2週間〜1か月前:取引先がスムーズに新担当者との関係構築ができるよう、余裕を持って伝えましょう。

どの関係者に対しても、ポジティブな姿勢で退職を伝え、これまでの感謝を表現することが、円満退職の秘訣です。適切なタイミングと丁寧な伝え方で、次のキャリアステップへと進みましょう。

上司への退職の意向の伝え方のコツ

退職を決意したら、上司にその意向を伝える必要があります。しかし、多くの人が「どう伝えれば良いのか」「言いづらい」と感じるものです。

場所

上司に退職の意向を伝える際は、個室やミーティングルームなど、プライバシーが確保できる場所で行いましょう。オープンスペースでの会話は避け、上司と1対1で話せる環境を選ぶことがポイントです。

引き止められても退職の意思を変えない

退職を伝えると、優秀な社員であればあるほど上司から引き止められることがあります。「給料を上げる」「ポジションを変える」「もう少し考えてほしい」など、様々な提案をされるケースが多いでしょう。

こうした状況に備えて、退職の意思を固めてから上司に伝えることが重要です。特に転職が決まっている場合は、引き止められても気持ちが揺らがないよう、自分の決断に自信を持ちましょう。

ポジティブに伝えるようにする

退職の意向を伝える際は、できるだけポジティブな表現を心がけましょう。会社や上司への不満や批判を述べるのではなく、「新たなキャリアにチャレンジしたい」「自分のスキルをさらに伸ばしたい」など、前向きな理由を伝えることが大切です。

例えば、「この会社での経験が自分を成長させてくれた」「上司や同僚から多くのことを学ばせていただいた」といった感謝の言葉を添えると、良好な関係を保ったまま退職の意思を伝えられます。

また、退職後も業界内で関わる可能性があることを考慮し、「今後もどこかでお世話になるかもしれません」と伝えると、将来の関係性にも配慮した姿勢を示せます。

>職務経歴書と履歴書での「退職理由・転職理由」の書き方徹底解説!例文付き

退職を伝えるタイミングや時期に関するよくある質問

退職を考える際に多くの方が疑問に思うことや不安を感じることがあります。

ボーナスをもらってから辞めることはできる?

結論から言えば、ボーナスをもらってから退職することは可能です。ただし、会社の規定によって条件が異なる場合があります。

多くの企業では、ボーナス支給日に在籍していることが支給条件となっています。つまり、ボーナス支給日に在職していれば、その後に退職しても問題ありません。

ただし、一部の企業では「ボーナス支給後すぐに退職した場合は返還を求める」という規定を設けている場合もあります。就業規則や雇用契約書を確認することをおすすめします。

また、ボーナス目当てで退職するという印象を与えると、退社後の評判にも影響する可能性があります。できれば、ボーナス支給から1〜2ヶ月程度経過してから退職するのが無難でしょう。

>支給日前に退職、退職予定だとボーナスはもらえない?ベストな退職時期とは?

退職する時の挨拶メールは必要?

退職の挨拶メールは、相手との関係性や会社の文化によって内容や送るタイミングが変わってきますが、基本的には会社内と社外両方に送ります。

送信するタイミングは、上司への報告が済み、社内に退職が公表された後が適切です。通常は退職の2週間〜1ヶ月前が目安となります。

詳しくは以下の記事で解説しています。

>退職時の挨拶メールの書き方|宛先別や社内外の例文、マナーを徹底解説!

転職先が決まっている場合、それは伝える?

転職先が決まっている場合に、その情報を現職場の上司や同僚に伝えるかどうかは、状況に応じて判断すべきです。

【伝えるメリット】

・透明性を保ち、信頼関係を維持できる

・特に同業種への転職の場合、事前に伝えることで誤解を避けられる

・退職理由が明確になり、引き止めの交渉が具体的になる可能性がある

【伝えるデメリット】

・競合他社への転職の場合、在職中の扱いが変わる可能性がある

・転職先での条件などを詮索される可能性がある

・場合によっては非難されたり、悪い噂が立ったりする可能性がある

基本的には、上司には退職理由として「キャリアアップのため」や「新しい分野にチャレンジしたい」などと伝え、具体的な転職先については必要に応じて開示するという方針が無難です。

>在職中の転職活動での履歴書の書き方ガイド|現在に至る、退職予定日、以上など

退職届はどう書く?

退職届・退職願は、基本の書き方に則って、簡潔かつ丁寧に書くことが重要です。基本的な書き方と注意点は以下の通りです。

退職届は手書きでもパソコンでもどちらでも構いません。

A4サイズの白い紙を使用します。

退職届の詳しい書き方・無料テンプレートはこちらです。

>退職届・退職願の書き方完全ガイド|無料テンプレート、手書き例文、辞表との違い

退職届を出すタイミングは?

退職届の提出タイミングは、口頭で退職の意向を伝えた後、正式な手続きとして提出します。通常は退職日の1ヶ月前までに提出するのが一般的ですが、会社の規定に従いましょう。

年末年始や繁忙期に退職を伝えるのはマナー違反?

年末年始や会社の繁忙期に退職を伝えることは、必ずしもマナー違反ではありませんが、できれば避けたほうが良いとされています。

特に年末年始は、多くの企業で業務の締めくくりや新年度の計画を立てる重要な時期です。また、業界特有の繁忙期(例えば、税理士事務所での確定申告時期、小売業でのセール時期など)は、スタッフ全員が最も忙しく、人手が必要な時期です。

しかし、キャリアの選択は個人の権利です。

上司に退職を伝える際は、「この時期に申し訳ありませんが」という謝罪の言葉を添えると、配慮の姿勢が伝わります。そして、残りの期間は通常以上に責任を持って業務に取り組む姿勢を示すことが重要です。

退職日はいつにすべき?月末?月の途中?

退職日の設定は、会社の規定や慣習、個人の事情によって異なりますが、一般的には以下のような考え方があります。

日本の多くの企業では、月末退職が一般的です。特に経理や人事部門の負担を考えると、月末退職が会社側には歓迎されることが多いでしょう。

ただし、月末が土日祝日の場合は、その前の平日が実質的な最終出社日となり、退職日も前倒しになることがあります。

簡単!スマホ・PCで使える無料退職届テンプレート(PDFダウンロード可能)

まとめ

退職を伝えるタイミングは、円満退職を目指すうえで非常に重要です。法律上は2週間前でも問題ありませんが、円滑な引き継ぎと良好な人間関係維持のためには1〜3ヶ月前に伝えるのが理想的です。

まずは就業規則を確認し、上司との面談時間を予約しましょう。退職の意向を伝える際は感謝の気持ちを忘れず、ポジティブな姿勢で臨むことが大切です。

また、同僚や取引先への報告は上司と相談して適切なタイミングで行いましょう。退職金やボーナスについても事前に人事部に確認しておくと安心です。最後まで誠実な態度で業務に取り組むことで、将来的なキャリアにもプラスとなる円満退職を実現できます。

ビジネスマナーも学んじゃう♪

・【例文付き】新卒が履歴書をメールで送る際のマナーと書き方、注意点

・「弊社」「当社」「自社」の違いとは?徹底解説!使い分け方、メールでの例文や注意点

・「御社」「貴社」の違い・使い分けを徹底解説!メール・履歴書・面接での使い方ガイド

面接の関連記事もチェック♪

・中途採用面接でよくある質問40選と回答例文|服装やマナー、面接の流れも。

・法人営業の履歴書志望動機の書き方と例文|企業への面接での伝え方やコツを解説。

・面接官の心をつかむ!面白い逆質問の例文リスト、NG質問や注意点など

・転職面接のおすすめ逆質問50選|好印象を与える質問例&NG質問を紹介!

・【面接|新卒の逆質問例35選】一次や最終面接で有利に進むポイントと注意点

履歴書作成の関連記事をチェック♪

>履歴書の書き方完全ガイド|見本付きで履歴書作成方法を全て解説!

>【例文付き】履歴書の志望動機の書き方・基本を完全解説!未経験や新卒、転職向けのコツ

>履歴書をPDF化する方法|簡単3ステップ!作成からダウンロードまで

>履歴書の職歴が多くて書ききれない時の7つの対処法と書き方完全ガイド

>[全10種]履歴書無料テンプレートPDFダウンロード!スマホ・PCで作成可能

職務経歴書もチェックしてみよう♪

監修者:島伸明

株式会社Yagishの取締役CMO。履歴書作成サービス「Yagish(ヤギッシュ)」の成長を牽引し、2024年には800万UUを突破、会員登録者数160万人を達成するなど、日本のキャリア支援市場で高い実績を誇る。大手企業での新規事業・海外事業に加え、複数の企業で取締役を歴任。事業企画、EC、エンタメ、ゲーム開発、マーケティング、コンサルティングと多岐にわたる分野で豊富な経験を持ち、キャリア形成に深い知見を持つ。

タグから見つけるTAGS

- AI面接練習 (1)

- popular (1)

- Yagishのサービス (1)

- エンジニア (16)

- キャリア (3)

- キャリアセンター (1)

- バイトパート向け履歴書の書き方 (2)

- ビジネスマナー (16)

- ビジネス用語 (3)

- メール (23)

- ヤギオファー (3)

- ヤギッシュ (4)

- ヤギッシュの使い方 (1)

- 中途 (17)

- 中途向け履歴書の書き方 (3)

- 事務職 (5)

- 人気記事 (0)

- 保育士 (7)

- 公務員 (1)

- 営業 (2)

- 履歴書 (72)

- 履歴書学歴 (1)

- 志望動機 (38)

- 悩み (6)

- 新卒 (41)

- 新卒向け履歴書の書き方 (4)

- 派遣 (1)

- 看護師 (1)

- 第二新卒 (6)

- 職務経歴書 (12)

- 英語 (4)

- 転職 (7)

- 辞めたい (3)

- 退職 (18)

- 退職代行 (2)

- 退職届 (0)

- 退職届・退職願 (8)

- 送付状 (1)

- 逆質問 (1)

- 面接 (16)

ノウハウ一覧

ノウハウ一覧